1- المصادقة على حرية المعتقد

تناقلت وسائل الإعلام الوطني، قبل أربع سنوات، خبرا سارا تحدد مناطه في توقيع المغرب ومصادقته على حرية المعتقد. ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الحدث على مستوى تطلع المغرب إلى اللحاق بالمسار الكوني الحداثي المؤدي إلى احترام حقوق الإنسان و الذي انخرطت فيه الدولة المغربية عبر مراحل و بشكل محتشم من خلال الحرص على التنصيص على هذا المطلب ابتداء من دستور 1962 وصاعدا دون أن يترجم ذلك التنصيص إلى حيز الواقع بحيث يمكن تصريفه في صورة التقليص على الأقل من حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا؛ وهذا بشهادة التقارير السنوية المنجزة من قبل جمعيات حقوقية وطنية ودولية، (نظرا لكل ذلك) أسال مدادا غزيرا وأثار ردود فعل إيجابية لدى قطاع واسع من الرأي العام الوطني مشكلا، في الوقت نفسه، امتدادا لدينامية النقاش العام التي استمدت طاقتها من رياح الحراك العربي.

في هذا السياق، قرأنا للكاتب سعيد لكحل، يوم الخميس 10 ابريل 2014، مقالا بعنوان "حرية المعتقد بين المصادقة والدسترة" على الصفحة الأخيرة من جريدة "الصباح ". ويبدأ سعيد لكحل مقاله بفقرة صغيرة الحجم ينوه فيها بمصادقة المغرب على القرار الأممي المتعلق بحرية المعتقد خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان مبرزا أهمية الحدث في تناغم وتجاوب مع السياق المذكور في مقدمة هذه المقال الذي يطمح لأن يكون تركيبيا. في الفقرة الثانية، وهي أكبر حجما، يشير الكاتب إلى الوقت الضائع المسجل على هذا المستوى والمترتب عن استعمال التيار الأصولي، الذي استقوى بحركة 20 فبراير، لكل أوراقه للضغط على اللجنة المكلفة بمراجعة الوثيقة الدستورية وحملها على إسقاط دسترة حرية المعتقد من المسودة . سوف نعود لهذه القصة بشيء من التفصيل في موضع لاحق من هذا المقال.

كهولة الشباب - عادل اعياشي

ترى ماذا لو كان الغرب يتوفر على شريحة شابة في هرمه السكاني كالتي نمتلكها نحن في دولنا العربية؟ لا شك أنه سيصنع بها المستحيلات، وسيحول الصحاري إلى جنات، والفضاء إلى منتجعات ومنتزهات.

مرحلة الشباب أو مرحلة التطلع إلى المستقبل، أهم فترة يمر بها الإنسان في حياته، تتبلور فيها شخصيته وينمو طموحه وتنتفض حيويته نحو البذل والعطاء، تنساب مشاعره فيها كما تنساب جداول الماء من منبعها، وتنضج قواه العقلية والفكرية كما تنضج الفاكهة في فصلها، فيخيل للفرد أن بمقدوره تحقيق كل شيء يرغب فيه، أو أي حلمٍ يراوده منذ طفولته.

لكن ماذا لو ظلت الفاكهة الناضجة معلقة منسية في أغصانها، حتى يطول عليها الأمد، فتقل جودتها وتتعفن شيئًا فشيئًا، ماذا لو أدرنا ظهورنا لهذه الطاقات الشابة الهائلة، وهذه العزائم المتدفقة، وهذه الإرادات القوية، حتمًا ستأفل ويخفت بريقها يومًا بعد يوم، ماذا لو أهملنا هذه الفئات الفاعلة في شرايين المجتمع، النابضة بالحيوية، المتشبعة بالعزيمة والإصرار على ترك بصمتها في الحياة، حتمًا سيضعف تنفسها، وتهزل رئاتها، وتموت اختناقًا مع الزمن.

واقع العمل النقابي بين سياسة "التسييس" والارتزاق… ـ بلمرابط المصطفى

يبقى واقع العمل النقابي مرتبطا بمدى قدرة التنظيم على طرح مبادرات جريئة وصياغة ملفات مطلبية وبرامج ومقترحات مستقبلية مستفزة وواضحة لتحقيق دينامية نضالية متطورة وضرورية لفرض حوار جاد وبناء …حوار يساهم في بناء مجتمع بدون اضطهاد..

حوار يساهم في عدم استغلال أو استعباد الإنسان لأخيه الإنسان…حوار يخدم الطبقة العاملة…حوار يساهم في تقليص الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، لا نقصد به نضالا لا يتجاوز حدود الشعارات الإشهارية والضجة الإعلامية في مختلف المناسبات ليصب في خدمة أحزاب السلطة أو المعارضة في كسب مواقع ومناصب سياسية في مراحل مختلفة حسب الطلب.

هنا نطرح ثلاث نماذج من التنظيمات الحديثة:

1 ـ نموذج بيروقراطي (مغلق) حسب “ماكس فيبر max weber:لا يعطي أي اهتمام للجانب الإنساني واحتياجاته ،فاقدا للمرونة والتأقلم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، وممركزا ومستفردا للمعلومات والقرارات ومنتهجا لسياسة المصالح (الارتزاق) ، و مستهدفا لتضليل الطبقة العاملة وجعلهم يشتغلون بأمور لا علاقة بالنضال النقابي الصحيح ، و كذلك متواطئا و متحالفا لانتزاع مكاسب لصالحه.

2 ـ نموذج آخر يغلب المصالح السياسية (التسييس) : يمارس العمل والنضال النقابي بتوجيهات خارجية سواء من حزب أو أي مستوى من مستويات التنظيمات .

ناعوم تشومسكي : السيطرة على الإعلام ـ الإنجازات الهائلة للبروباجندا ـ محمد أرحال و ياسين عتنا

أصدر المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي* كتابا بعنوان " السيطرة على الإعلام : الانجازات الهائلة للبروباجندا"، وترجم إلى اللسان العربي بقلم أميمة عبد اللطيف سنة 2003 عن مكتبة الشروق الدولية، بحجم 59 صفحة، يتوزع الكتاب على تسعة فصول. ونسعى من خلال هذه الورقة إلى دعوة القارئ المعاصر لضرورة القيام ولو بوقفة لحظية في مجريات الإعلام الدولي ومجمل ما يدعو إليه وما يتم تمريره في مختلف قنواته، وبالتالي ضرورة إعادة النظر أو بعبارة أخرى توجيه نظرة نقدية إلى طبيعة الرسائل التي يمررها الإعلام في صيغته العالمية، سواء كانت هذه النظرة ذات بعد سوسيولوجي ،فلسفي ... و وجوب هذه النظرة استقيناه من خلال عنوان الكتاب الذي صغناه كالتالي " من السيطرة على الإعلام إلى السيطرة على العالم بالإعلام ".

I. استهل المؤلف كتابه بالفصل الأول المعنون ب :"الإنجازات الهائلة للبروباجاندا"* ،موضحا فيه مفهوم الديمقراطية باعتبارها تدبير الشأن العام لكن يشترط حسب تشومسكي أن تكون وسائل الإعلام خارجة عن إرادة الجماهير ،أي "أن تظل تحت السيطرة المتشددة "[1] .ويشير أيضا إلى أن وسائل الإعلام لها دور أساسي في مجال الدعاية ،ويستند في هذا السياق لتجربة الرئيس الأمريكي " وودرو ويلسون " الذي عنون برنامجه الانتخابي "سلام بدون نصر "مناهضا فيه فكرة الحرب ،لكنه صنع بمعية جهاز الإعلام والبعض من النخبة ( لجنة كريل )* إرادة اجتماعية للحرب ،حيث حولوا المواطنين من كائنات مسالمة إلى كائنات مهووسة بالحرب ومتعطشة له.

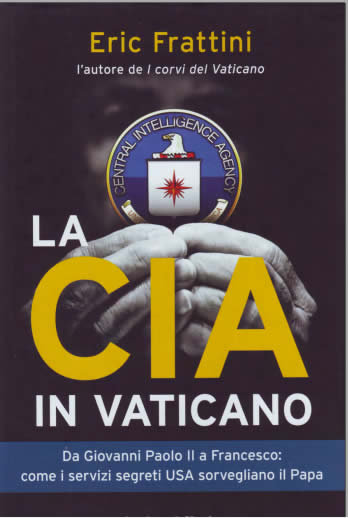

وكالة الاستخبارات الأمريكية وحاضرة الفاتيكان ـ عزالدين عناية

صحيح أن حاضرة الفاتيكان دولة دينية، ولكنها دولة نشيطة على مستوى سياسي أيضا، وإن بدا هذا الدور مغمورا أحيانا، بدعوى الحرص على الفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي. ولعلّ ذلك ما حدا بستالين سابقا ليقعَ في تقديرات خاطئة حين تساءل هازئا عن عدد الوحدات العسكرية التي بحوزة البابا، لارتباط الفعل السياسي لديه بالقوة الجارحة وغفلته عما يستند إليه من قوة ناعمة أيضا. وإدراكا لهذا الدور السياسي والثقل الروحي لحاضرة الفاتيكان، نجد الكثير من الصحف الغربية تضمّ في طواقمها ما يعرف بـ"الفاتيكانيست"، أي المتخصص في الشأن الفاتيكاني، يتولى بالتحليل أنشطة الفاتيكان الدينية والسياسية. وفي كتاب إريك فراتيني المعنون بـ"السي آي ايه في حاضرة الفاتيكان"، الذي هو عبارة عن بحث مطوّل، يرصد فيه صاحبه ويتابع أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لثلاثة بابوات: البابا الحالي خورخي ماريو برغوليو (فرانسيس)، والبابا المستقيل جوزيف راتسينغر (بندكتوس السادس عشر)، والبابا الراحل كارول ووجتيلا (يوحنا بولس الثاني). فالولايات المتحدة تعي جيّدا ما لهذه الدويلة من تأثير في السياسة الدولية، وإن كان اتساعها لا يزيد عن أربعة وأربعين هكتارا. ولكن جيش الكنيسة الحقيقي هو جيش فريد، يضمّ في صفوفه أكثر من 400 ألف كاهن، و 760 ألف راهبة. كما تربط الفاتيكان علاقات دبلوماسية بـ177 دولة، وتشمل تحت إشرافها ثلاثة ملايين مدْرسة، وخمسة آلاف مشفى، ويضم "الكاريتاس" (دُور الإحسان)، 165 ألف عنصر بين متطوّع وعامل يقدمون خدمات لـ24 مليون نفر؛ وبالتالي فمن الطبيعي أن تخصص وكالة الاستخبارات الأمريكية جانبا من انشغالاتها لهذه الدولة.

دور المجتمع المدني النقدي في تكريس خيار الحداثة وبناء الديمقراطية داخل المجتمع المغربي : نموذج الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة - الزاهيد مصطفى

1. في نقد وهم "الحياد" والنزعة الأبيقورية في الحياة المدنية

يعود أصل الأفكار التي تدور حولها هذه المقالة إلى: جملة من الملاحظات العامة التي كنت قد ضمنتها في عرض ألقيته بمناسبة ندوة نظمها أساتذة الفلسفة بالمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح حول:"الفلسفة والقيم" بثانوية علال بن عبد الله؛ ساهمت فيها بمداخلة عنونتها ب:" دور المجتمع المدني النقدي في الدفاع عن خيار الحداثة داخل المجتمع المغربي:"نموذج الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة"، وفي ثنايا الندوة، تدخل بعض الزملاء متحدثين عن ضرورة الإستقلالية والتخلص من الإيديولوجية وعن وهمٍ سمّوه "الحياد !"؛ في المعرفة والتربية والحياة المدنية... وكأني بهم آلات تقنية؛ وهم يتحدثون بوعي أو بدونه، كان الأمر -بالنسبة لي- مثيرا للسخرية أن يصدر عن نخب المجتمع أو من يراهن عليهم المجتمع لترقية وعيه مثل هذه الإدعاءات الساذجة. وقد أحببت أن أبدأ عرضي أمامهم بقصة للفيلسوف السلوفيني:"سلافو جيجيك" سبق له أن استحضرها في سياق نقده للأوهام الرائجة في حقل التربية اليوم، من قبيل أن المعرفة في العصر التقني متاحة ومنتشرة في كل مكان، وتتعلق الحكاية بأحد المفكرين الإنجليز الذي حضر ليلقي عرضا وسط الطبقة العاملة، وحينما بدأ كلامه حاول أن يكون "متواضعا" فقال لهم:"أنا لا أدعي المعرفة، ولست بأفضلكم، وقد جئت لأتعلم منكم"، وهو ما جرّ عليه غضب عامل نبيه فقال له مقاطعا:"إذا كنت لا تعرف شيئا، فاترك منصبك لمن يعرف أفضل منك، فنحن ندفع لك من المال العام لتفكر نيابة عنا"، وقد تخيلت جوابا لسلافو جيجك انطلاقا من اطلاعي على بعض كتاباته؛ فلو سألته مثلا: ماهو دور الفيلسوف اليوم؟ فسيقول لك:"الفيسلوف يجب أن يكون طبيبا، وإذا لم يكن كذلك، فنادوا له على سيارة إسعاف".

الدولة الأسطورية ـ رشيد اليملولي

لا شك أن ثقافة الاحتجاج غدت نوعا من الوجود بالضرورة ، الطامح إلى بناء فلسفة سياسية و ثقافية ، تمتح من معين الرصيد الثوري للشعوب، التي نجحت في تحقيق أمنها السياسي ، و تقعيد أسس الفعل السياسي في البعد الذي يجمع بين خطابها " النظري " و نزوعها العملي ، و قد أرست هذه الثقافة لمحو الخوف السياسي من النفوس ، الذي اعتاد ممارسة الوهم باسم السياسة ، انطلاقا من مبدأ " الطاعة و الرعية " ، غير أن هذا المنحى لم يستطع بعد أن يؤسس ذاته باعتباره فعلا احتجاجيا مقرونا بالحجاج السياسي ، الذي يتأسس على السلمية و القوة الاقتراحية ، و يترجم في المشروع الاجتماعي البديل الذي يطور من التراكم المحقق ، و يتجاوز الكوابح و المعيقات ، و يستطيع أن يستثمر خصوصياته المجالية و الاجتماعية و الثقافية و حبك مقوماتها ، و نسج اختلافها في وحدة منسجمة ، تتعالى على الانتماءات القبلية أو الدينية أو الحزبية الضيقة ، و الإحن العرقية الفجة .

تونس المعاصرة ـ عزالدين عناية

يُمثّل كتاب ستيفانو ماريا توريللي الصادر بالإيطالية بعنوان "تونس المعاصرة" قراءةً معمّقةً للأوضاع السياسية والاجتماعية بتونس في الوقت الراهن. ولعل أهمية قراءة توريللي في تعبيرها عن وجهة نظر غربية متابعة للأحداث في هذا البلد، بعيدا عن الرؤى العربية المحاصَرة بين مناصرة الثورات التي شهدتها جملة من البلدان ومعاداتها. فالباحث من المتخصّصين الإيطاليين في الشأن التونسي، علاوة على كونه يدرّس تاريخ الشرق الأوسط السياسي في كلية اللغات والإعلام في مدينة ميلانو، وقد سبق له أن أصدر جملة من الأبحاث القيّمة في الشأن نذكر منها "الربيع العربي: التداعيات والآثار" (2012)، فضلا عن كونه من المساهمين بانتظام في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بتحليل القضايا العربية.