تمهبد

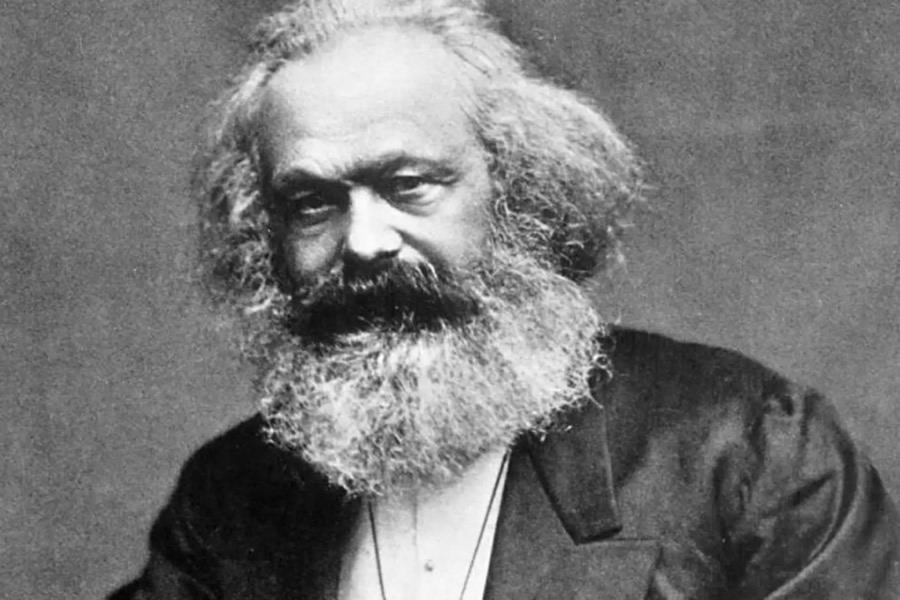

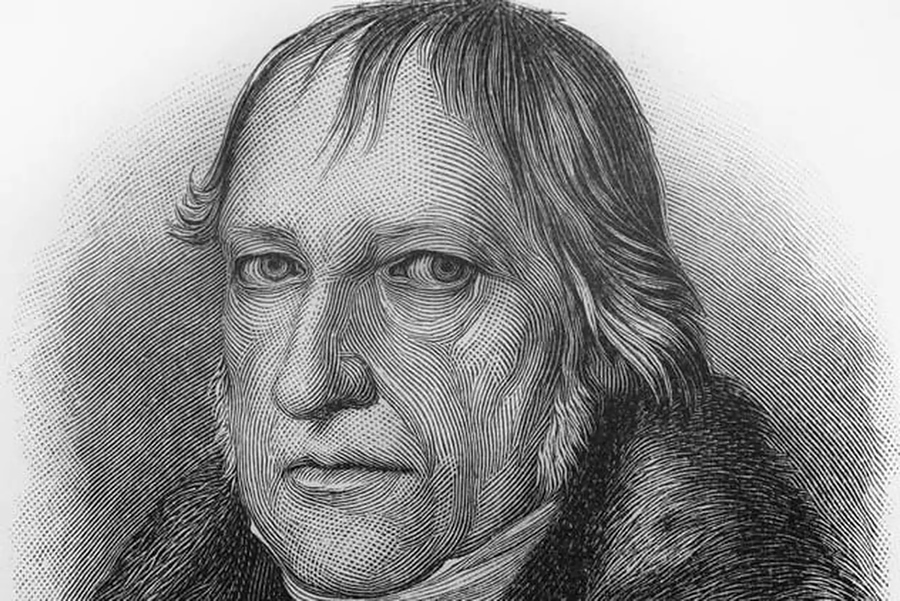

يُعد كارل ماركس (1818-1883) أحد أكثر الشخصيات التاريخية تأثيرًا وإثارةً للجدل. كرّس معظم وقته لمحاولة فهم الآليات الداخلية للاقتصادات الرأسمالية. وكان أيضًا فيلسوفًا مهتمًا بعزل الأفراد في ظل الرأسمالية عن إمكاناتهم الاجتماعية والإبداعية. على نطاق أوسع، كان ماركس فيلسوفًا تاريخيًا، وضع نظريةً لتطور المجتمعات البشرية وتحولها بشكل عام - وهي نظرية تُعرف باسم المادية التاريخية. تقدّم هذه المقالة هذه النظرية مع البحث في تجلياتها التاريخية وتبحث في الاغتراب والتحرر السياسي والتغيير الاجتماعي. فكيف تساعد الفلسفة الماركسية الشعوب المقهورة والامم المضطهدة من التحرر من الاستعمار الصهيوامبريالي؟

١. ما هي المادية التاريخية؟

طُرحت أطروحاتٌ مختلفة لتفسير مسار التاريخ البشري: على سبيل المثال، أن التاريخ يتشكل أساسًا من خلال أفعال أفراد استثنائيين. أو أنه يُظهر تطوّر وعي الإنسانية بالحرية. أو أن الحضارات تنمو وتتلاشى كالكائنات الحية. أو أن التاريخ ليس له نمط، بل هو "مجرد حدثٍ مُلعونٍ تلو الآخر". يرى ماركس أن العامل الرئيسي المُحدد لشكل أي مجتمع وتطوره هو طريقة تفاعله مع بيئته المادية للحفاظ على وجوده - أي أسلوب إنتاجه. ويشمل ذلك قدراته التكنولوجية ("قوى الإنتاج") والبنية الاقتصادية ("علاقات الإنتاج") المُستخدمة لتسخير هذه القدرات. تشمل قوى الإنتاج وسائل الإنتاج (الأدوات والآلات والمواد الخام) وقوة عمل العمال (القوة والمهارة والمعرفة). علاقات الإنتاج هي علاقات اجتماعية للتحكم في قوى الإنتاج، سواءً وسائل الإنتاج أو قوة العمل. يعكس تقسيم المجتمع إلى طبقات اقتصادية التوزيع غير المتكافئ للسلطة على عملية الإنتاج والثروة المُنتجة. يقول ماركس: "إن نمط إنتاج الحياة المادية يُحدد عملية الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية بشكل عام". وبشكل خاص، يُحدد الهيكل الاقتصادي ("القاعدة") للمجتمع طبيعة "بنيته الفوقية" من المؤسسات القانونية والسياسية والأيديولوجية السائدة. يجادل ماركس بأنه مع مرور الوقت، تُعيق ("تُقيّد") القدرات التكنولوجية المتنامية للمجتمع ببنيته الاقتصادية الثابتة نسبيًا. ويؤدي هذا الخلل المتزايد في النهاية إلى ثورة: إذ يُستبدل الهيكل الاقتصادي للسماح بمزيد من النمو التكنولوجي، وتخضع المؤسسات السياسية والقانونية للمجتمع وأيديولوجيته لتغيير مُقابل. على سبيل المثال، عندما أصبحت الاقتصادات الإقطاعية القائمة على الأراضي في العصور الوسطى الأوروبية عائقًا أمام نمو القوى الإنتاجية للمجتمع، حلت محلها الاقتصادات الرأسمالية القائمة على المنافسة السوقية والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتوظيف العمال المأجورين. ترسخت هذه الاقتصادات بفعل الهيمنة السياسية للطبقة الرأسمالية، وهيمنة أيديولوجية الفردانية الاستحواذية.

2. الحتمية التكنولوجية؟

ما الذي يُحرك التغيير التاريخي في نهاية المطاف؟ ترى إحدى المدارس الفكرية أن نظرية ماركس شكلٌ من أشكال الحتمية التكنولوجية "حيث التاريخ، في جوهره، هو نمو القوة الإنتاجية البشرية، وأن أشكال المجتمع تزدهر وتنهار وفقًا لما تُمكّنه أو تُعيق هذا النمو". أما آخرون، وإن لم يُنكروا أن التكنولوجيا قد تُمهّد الطريق للتغيير التاريخي، فهم يُصرّون على أن ماركس يُسند الدور الرئيسي للصراعات بين الطبقات الاقتصادية المختلفة. في البيان الشيوعي، يُعلن ماركس وزميله فريدريك إنجلز (1820-1895): "إن تاريخ أي مجتمع قائم حتى الآن هو تاريخ صراعات طبقية".

3. الرأسمالية

تشمل نظرية ماركس العامة للتاريخ المجتمعات من جميع الأنواع، ولكل نوع سمات فريدة. نمط الإنتاج الرأسمالي هو نظامٌ يتوسع ذاتيًا وغير مستقر، يتميز بدورة "ازدهار وكساد". لقد أعطت المنافسة السوقية زخمًا غير مسبوق لتطور التكنولوجيا، بينما قوّضت الروابط والقيم الاجتماعية التقليدية، وركزت رأس المال في أيدي قلة قليلة تسيطر على وسائل الإنتاج. لكنها في الوقت نفسه ولّدت طبقة عاملة تزداد تكاملًا، وتدرك قوتها الكامنة من خلال تطور النظام الذي يستغلها. في البداية، اعتقد ماركس وإنجلز أن النضال لإسقاط الطبقات الرأسمالية الحاكمة يتطلب العنف؛ ولكن بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، أصبحا يعتقدان أنه في بعض البلدان ذات المؤسسات البرلمانية، يمكن للطبقة العاملة الفوز بالسلطة بالوسائل السلمية. سيسمح الانتقال من الرأسمالية بتحقيق مجتمع ديمقراطي حقيقي بلا طبقات ("الشيوعية")، مما يضع حدًا لتاريخ الصراعات الطبقية. لقد أثبتت الرأسمالية أنها أكثر مرونة بكثير مما توقعه ماركس. ومع ذلك، فإن إضافة الأزمات البيئية إلى التحديات التقليدية للرأسمالية تُنذر بعاصفة عاتية، يعتقد الكثيرون أن النظام سيواجه صعوبة في الصمود في شكله الحالي. فهل النظرية متماسكة؟

يرى بعض النقاد أن نظرية ماركس في التاريخ إما خاطئة أو سطحية. فإذا كانت ترى أن "البنية الفوقية" القانونية والسياسية للمجتمع ليست سوى نتيجة لنمط الإنتاج، فهي خاطئة بوضوح لأن السياسة والقانون والأيديولوجيا تؤثر تأثيرًا عميقًا على هذا النمط. على سبيل المثال، لا يمكن للاقتصاد الرأسمالي أن يستمر يومًا واحدًا بدون القوانين والنظام القضائي الذي يحمي الملكية الخاصة ويدعم الأسواق، ويُمكّن التجارة، ويضمن الأمن، إلخ. من ناحية أخرى، إذا فُسِّرت نظرية ماركس على أنها تعني أن كل جانب من جوانب النظام الاجتماعي يؤثر على كل جانب آخر، فهي صحيحة ولكنها سطحية. سعى المدافعون عن ماركس، بدءًا من إنجلز، إلى إيجاد سبل للتوفيق بين فكرة الأسبقية التفسيرية لنمط الإنتاج وحقيقة التأثير المتبادل. وتتضمن أعمال الباحثين في العقود الأخيرة محاولاتٍ مبهرة لإثبات إمكانية تفسير النظرية بطريقة متماسكة وغير سطحية.

- مفهوم كارل ماركس للاغتراب

يتميز فكر كارل ماركس بشموليته وتأثيره الكبير، لا سيما في الفلسفة وعلم الاجتماع. يشتهر ماركس بنقده اللاذع للرأسمالية. يؤكد نقده الرئيسي الأول أن الرأسمالية تُغري الناس في جوهرها. أما نقده الرئيسي الثاني، فيؤكد أن الرأسمالية استغلالية في جوهرها. يركز هذا المقال تحديدًا على نظرية ماركس في الاغتراب، والتي ترتكز على ادعاءات ماركس المحددة حول كل من الاقتصاد والطبيعة البشرية.

١. تحليل ماركس للرأسمالية

يعتبر ماركس مفهوم وسائل الإنتاج مفهومًا اقتصاديًا بالغ الأهمية. تشمل وسائل الإنتاج كل ما يلزم تقريبًا لإنتاج السلع، بما في ذلك الموارد الطبيعية والمصانع والآلات. في الاقتصاد الرأسمالي، على عكس الاقتصاد الشيوعي أو الاشتراكي، تكون وسائل الإنتاج مملوكة ملكية خاصة، كما هو الحال عندما يمتلك رجل أعمال مصنعًا. ان العنصر الأساسي الذي لا يُدرج ضمن وسائل الإنتاج هو العمل. ونتيجةً لذلك، يجد أعضاء الاقتصاد الرأسمالي أنفسهم منقسمين إلى طبقتين متمايزتين: أولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج (الطبقة الرأسمالية أو البرجوازية) وأولئك الذين لا يملكونها (البروليتاريا).

٢. مفهوم ماركس للوجود النوعي

يرى ماركس أن كون الرأسمالية وتقسيمها الطبقي نظامًا مناسبًا للبشر يعتمد على الطبيعة البشرية.لأن البشر كائنات بيولوجية، وليسوا مجرد عقول غير مادية عائمة، علينا التفاعل مع العالم الطبيعي وتحويله من أجل البقاء. لكن ما يميزنا عن جميع الحيوانات الأخرى، كالنحل والعناكب والقنادس، والتي تُغير العالم غريزيًا، هو أننا نُغيره بوعي وحرية. وهكذا، فإن جوهر الإنسان - ما يُسميه ماركس كينونتنا النوعية - هو تحويل العالم بوعي وحرية لتلبية احتياجاتنا. ومثل العديد من الفلاسفة الآخرين، يعتقد ماركس أن القيام بما يُميزنا كبشر على أكمل وجه هو المصدر الحقيقي للإنجاز.

3. الاغتراب في المجتمع الرأسمالي

يمكننا الآن توضيح ادعاء ماركس بأن الرأسمالية تُغريب. الفكرة العامة للاغتراب بسيطة: يصبح الشيء مُغتربًا عندما يبدو ما هو (أو ينبغي أن يكون) مألوفًا ومتصلًا غريبًا أو منفصلًا. ولأن كينونتنا النوعية هي جوهرنا كبشر، فيجب أن يكون شيئًا مألوفًا. بقدر ما نعجز عن التصرف وفقًا لطبيعة جنسنا، نصبح منفصلين عن طبيعتنا. فإذا كان العمل في المجتمع الرأسمالي يعيق تحقيق طبيعة جنسنا، فإن العمل يُسبب لنا الاغتراب. وبما أننا نُعزل عن طبيعتنا، فإن الاغتراب ليس مجرد شعور ذاتي، بل يتعلق بواقع موضوعي. فكيف يُعزل العمال عن طبيعة جنسهم في ظل الرأسمالية؟

يُميز ماركس بين ثلاث طرق محددة.

أ. يُعزل العمال عن غيرهم من البشر. في الاقتصاد الرأسمالي، يتنافس العمال فيما بينهم على الوظائف والزيادات. ولكن كما تُخفض المنافسة بين الشركات أسعار السلع، تُخفض المنافسة بين العمال الأجور. وبالتالي، ليست البروليتاريا هي المستفيدة من هذه المنافسة، بل الرأسماليون. وهذا لا يُلحق ضررًا ماديًا بالعمال فحسب، بل يُبعدهم عن بعضهم البعض. البشر كائنات حرة، ويمكنهم التعاون من أجل تغيير العالم بطرق أكثر تطورًا وفائدة. لذا، ينبغي أن ينظر العمال إلى بعضهم البعض كحلفاء، لا سيما في مواجهة طبقة رأسمالية تسعى إلى تقويض تضامن العمال لمصلحتها الخاصة. لكن في ظل الرأسمالية، ينظر العمال إلى بعضهم البعض كمنافسين متعارضين.

ب. يُعزل العمال عن منتجات عملهم. لا يحتاج الرأسماليون إلى القيام بأي عمل بأنفسهم - فبمجرد امتلاكهم لوسائل الإنتاج، يسيطرون على ربح الشركة التي يملكونها، ويثرون من ذلك. لكن لا يمكنهم تحقيق الربح إلا من خلال بيع السلع، التي ينتجها العمال بالكامل. وهكذا، فإن منتجات عمل العامل تُعزز الرأسماليين، الذين تتعارض مصالحهم مع مصالح البروليتاريا. يفعل العمال هذا كعمال، ولكن أيضًا كمستهلكين: كلما اشترى العمال سلعًا من الرأسماليين، فإن ذلك يُعزز أيضًا موقف الرأسماليين. وهذا يتعارض مرة أخرى مع وجود العمال كنوع. ينتج البشر استجابةً لاحتياجاتنا؛ ولكن بالنسبة للبروليتاريا على الأقل، فإن تقوية الطبقة الرأسمالية ليست بالتأكيد إحدى تلك الاحتياجات.

ج. يُعزل العمال عن فعل العمل. لأن الرأسماليين يمتلكون الشركات التي توظف العمال، فإنهم، لا العمال، هم من يقررون ماهية السلع التي تُصنع، وكيفية صنعها، وظروف عملها. ونتيجةً لذلك، غالبًا ما يكون العمل مُملًا ومتكررًا، بل وخطيرًا. قد يكون هذا العمل مناسبًا للآلات، أو للكائنات التي لا تملك القدرة على تحديد طريقة عملها بوعي وبحرية، ولكنه غير مناسب للبشر. إن تحمل هذا العمل لفترة طويلة يعني أن المرء لا يمكنه البحث عن الرضا إلا خارج نطاق عمله؛ بينما "نشاط العمل، الذي يُمثل مصدرًا محتملًا لتعريف الإنسان لذاته وحريته، قد تدهور إلى ضرورة للبقاء على قيد الحياة". وكما يقول ماركس في فقرة شهيرة: لذا، في عمله، لا يُؤكد العامل نفسه بل ينكرها، لا يشعر بالرضا بل بالتعاسة، لا يُنمّي طاقته الجسدية والعقلية بحرية، بل يُميت جسده ويُدمر عقله. لذلك، لا يشعر العامل بنفسه إلا خارج العمل، وفي عمله يشعر بأنه خارج ذاته. يشعر بأنه في بيته عندما لا يعمل، وعندما يعمل لا يكون في بيته." إذا كان ماركس مُحقًا في كل هذا، فإن الشكاوى المعاصرة من الطبيعة المُهينة للعمل ليست مُبالغة. بقدر ما تمنعنا الرأسمالية من تحقيق كينونتنا كنوع، فهي، حرفيًا، مُجرّدة من الإنسانية.

--- حول شعار كارل ماركس "من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب حاجته"

يُعدّ شعار "من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب حاجته" أحد الأوصاف القليلة الصريحة للشيوعية التي طرحها الفيلسوف الألماني كارل ماركس. يتصور ماركس الشيوعية كنظام اقتصادي يُدير فيه العمال أنفسهم بحرية إنتاج وتوزيع السلع والخدمات. نتناول هنا أصول هذا الشعار ومعناه.

١. التوزيع في ظل الرأسمالية

في المجتمع الرأسمالي، تُوزّع السلع والخدمات من خلال الأفراد والشركات التجارية في سوق تنافسية. نظريًا، تضمن المنافسة عدم امتلاك أيٍّ من الطرفين قوة تفاوضية غير عادلة، كما تسمح الحرية الاقتصادية لكلا الطرفين بالحصول على ما يحتاجانه من خلال التبادل. يجادل الاشتراكيون بأن قوة التفاوض المتساوية مجرد وهم، إذ يُعطي هذا النظام في الواقع امتيازات لمن يملكون وسائل الإنتاج، أو رأس المال: المصانع والأراضي وغيرها من الأشياء التي يستخدمها العمل لإنتاج السلع. عمليًا، يُبرّر هذا النظام استغلال العمال الذين يُحوّلون بشكل متزايد إلى مجرد "تروس" في آلة الربح الرأسمالية.

٢. منتقدو الرأسمالية

طرح الاشتراكي الطوباوي الفرنسي هنري دي سان سيمون (١٧٦٠-١٨٢٥) بديلًا للرأسمالية يتمحور حول قيادة الخبراء لتخطيط الاقتصاد لتلبية احتياجات الجميع. دعا أتباع سان سيمون إلى مبدأ العدالة التوزيعية - أو توزيع السلع والخدمات - الذي ألهم ماركس: "من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب عمله". أي أنه ينبغي على كل فرد أن يُسهم في خدمة المجتمع بأفضل ما لديه من قدرات، وألا يعمل أكثر مما يُناسب صحته العقلية والجسدية والاجتماعية. مع ذلك، يجب أن يُبنى التعويض عن هذا العمل على الجهد المبذول، وليس على أسعار السوق. قام الاشتراكي الفرنسي لويس بلان (1811-1882) بتعديل الشعار ليصبح: "من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب حاجته". وكما هو الحال مع شعار سان سيمون، يتمتع الجميع بحرية السعي وراء مواهبهم وإثراء أنفسهم. لكن عبارة "لكلٍّ حسب حاجته" تعني أن التوزيع سيعكس احتياجات الفرد، وليس مدى اجتهاده في العمل.

٣. التأثير على ماركس

استشهد ماركس بشعاري بلانك وسان سيمون في كتابه "نقد برنامج غوتا"، وهو نقدٌ لبرنامج الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عام ١٨٧٥. ورغم تأثر البرنامج بأفكار ماركس، إلا أنه انحرف عن تفكيره في جوانب مهمة: إذ ركّز خطأً على التوزيع العادل للسلع والخدمات فقط، دون كيفية إنتاجها. لا ينبغي للعمال أن يحصلوا على تعويضات أفضل فحسب، بل ينبغي أن يمتلكوا وسائل الإنتاج ويتحكموا بها بأنفسهم، لمصلحة البشرية. وبتأكيده على إنتاج السلع، أخذ ماركس على محمل الجدّ جانب الشعار الذي شاركه فيه سان سيمون وبلان، والذي يُركّز على الإنتاج. واعتقد ماركس أن كل شعار سيجد مكانه في رؤيته للمجتمع الاشتراكي.

٤. المرحلة الدنيا من الشيوعية عند ماركس

يقترح ماركس مرحلتين للشيوعية. جادل بأن هاتين المرحلتين ستنشأن حتمًا نتيجةً للأزمات الاقتصادية في الرأسمالية وتنامي الوعي الطبقي لدى الطبقة العاملة. تُنظّم المرحلة الأولى، كما في شعار سان سيمون، حيث يتقاضى العمال أجورًا تتناسب مع طول العمل وصعوبته. تبدو هذه المرحلة مساواتية ظاهريًا، إذ تُمنح أجور متساوية لجهد متساوٍ. لكن ماركس يُشير إلى خلل في صياغة سان سيمون، نظرًا لاختلاف احتياجات الناس :هذا الحق المتساوي هو حق غير متساوٍ لعمل غير متساوٍ. فهو لا يعترف بأي فروق طبقية، لأن كل فرد عاملٌ كغيره؛ ولكنه يعترف ضمنيًا بعدم تكافؤ المواهب الفردية، وبالتالي القدرة الإنتاجية، كميزة طبيعية. لذا، فهو حقٌّ في عدم المساواة، في مضمونه... كما يجادل ماركس بأن هذه "المساواة" الظاهرية تُخفي فرديتنا بطريقة غير مساواتية في جوهرها. الأم لديها فمان لإطعامهما، وقد لا يتمكن الشخص ذو الإعاقة من العمل لفترة طويلة، وهكذا، لذا فإن الأجر المتساوي مقابل الجهد المتساوي سيظل غير متكافئ.

5. المرحلة العليا من الشيوعية

في المرحلة الثانية من الشيوعية، يُنظّم المجتمع وفقًا لمبدأ بلانك: "من كل حسب قدرته، ولكل حسب احتياجاته!". تُحقق هذه المرحلة المساواة الكاملة حيث تُلبى احتياجات الجميع ويمكنهم تطوير مواهبهم بحرية. كما يعمل الناس وفقًا لقدراتهم: فالعمل ليس ضروريًا فقط لاستدامة المجتمع، بل هو جزء مما يجعلنا بشرًا. وبفضل زيادة الإنتاجية وتنظيم العمل وفقًا لأهداف العمال، يمكن تلبية الاحتياجات دون أيام عمل شاقة. وهذا يتيح أيضًا وقت فراغ لتطوير أنفسهم واحتياجاتهم التي تتجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة - مثل الرغبة في الموسيقى والفن والفلسفة والعلوم وما إلى ذلك. كما يُعوّض الناس وفقًا لاحتياجاتهم: فالتعويض لا يعتمد على الجهد، بل على ما هو مطلوب منهم للازدهار. يتطلب هذا التغلب على التحيزات حول المهن الأكثر قيمة؛ يجب على المجتمع أن يتغلب على هرمية العمل الذهني على العمل البدني وجميع التسلسلات الهرمية المماثلة الأخرى ضمن تقسيم العمل. قد يقلق البعض بشأن استعداد الناس للعمل فقط من أجل إعادة توزيع ثمار عملهم على أولئك الذين لم يبذلوا جهدًا كبيرًا. يقول ماركس إن الناس سيتحملون طواعيةً بعض المسؤولية الاجتماعية، بالطريقة التي نتشارك بها الأعمال المنزلية والبستنة ورعاية الأطفال. قد يبدو هذا ساذجًا، ولم يحدد ماركس ما إذا كان سيتم فرضه أو تشجيعه أو كيفية تطبيقه. ولكن في النهاية سيعمل الناس طواعيةً لأن العمل هو مصدر تحقيق الذات. اعتقد ماركس أن الطبيعة البشرية تجد أعظم تحقيق لها في العمل الاجتماعي، لكن الرأسمالية حوّلت العمل إلى عبء. وذلك لأن العمل في ظل الرأسمالية منظم حول أهداف الربح، وليس احتياجات العمال أو البشرية بشكل عام. عندما نفخر بتسخير قدراتنا لتلبية احتياجات الناس، يصبح العمل رغبةً من رغباتنا بدلًا من أن يكون مجرد وسيلة للبقاء.

خاتمة

تزعم نظرية ماركس للتاريخ تحديد سمات هيكلية وتنموية مشتركة بين جميع المجتمعات البشرية، تنبع من حاجتها إلى توظيف قدراتها التكنولوجية لانتزاع لقمة العيش من بيئاتها المادية. وبينما ترفض هذه النظرية فكرة أن مسار التاريخ مُحدد مسبقًا، فإنها ترى تطورًا طويل الأمد للأشكال المجتمعية نحو زيادة القدرة التكنولوجية على التحكم في هذا "التفاعل" مع الطبيعة. مهما كانت مزايا تنبؤات ماركس حول الرأسمالية، فإن المادية التاريخية، كنظرية أعم للتاريخ، لا يمكنها أن تتنبأ بمستقبل ما بعد الرأسمالية بأي قدر من اليقين - مع أنها قد تُساعد في فهم كيف وصلنا، على مدار التاريخ الطويل، إلى ما نحن عليه الآن.

قد يجد المرء إلهامًا كبيرًا في فكرة أن الرضا الحقيقي يمكن أن يأتي من العمل الإبداعي والهادف. ومع ذلك، فإن تجربة معظم الناس الفعلية في العمل في الاقتصادات الرأسمالية تتميز بالملل واللامبالاة والإرهاق. وتقدم نظرية ماركس في الاغتراب إطارًا مفاهيميًا لفهم طبيعة هذه التجارب وأسبابها، وتؤكد لنا أن هذه التجارب الذاتية تتعلق بواقع موضوعي - والأهم من ذلك، واقع يمكننا تغييره. يُعدّ شعار ماركس "من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب حاجته" مبدأً من مبادئ التنظيم الاجتماعي، حيث يكون العمل بناءً ومرغوبًا فيه، ونعتبر فيه احتياجات الآخرين احتياجاتنا. وبالتالي، رأى ماركس أن هذا مجتمعٌ مُحرَّرٌ من الاستغلال، واللاإنسانية، والهيمنة. فهل تكفي القوة الاجتماعية للعمال لإحداث التغيير الاجتماعي الأممي؟

كاتب فلسفي