- الفعل القرائي للفضاء السردي:

- الفعل القرائي للفضاء السردي:

إن الهدف من أي مقاربة نقدية للنص الإبداعي، ليس هو إيجاد قراءة مطلقة وصيغةٍ نهائية للتلقي، تجعل الملفوظَ السرديَّ لا يقبل غير ممارسةٍ نصيةٍ واحدة تخضع لسلطة النص، وإنما الهدف من أي قراءة ومقاربة هو الاحتفاءُ بالنص الروائي واستنطاقُ مكوناته، ومحاورةُ العمل الأدبي ضمن مستويات التحليل والتأويل المختلفة، والوصول إلى رؤية" هي خلاصة الفهم الشامل للفعالية الإبداعية في نواحي النسج والبنية والدلالة والوظيفة"[1] سواءٌ تلك المرتبطةُ بالدلالةِ أو مستوياتِ القول أو الاستيتيقا أو التحليلِ البنائي أو السيميائيِّ أو الأسلوبي، فالنصُّ كما يقول أمبرتو إيكو:"كونٌ مفتوح"[2]، وفهمُ النص أو تأويلُه يكون حسب تعبير دريدا بـ"إعادة بناء الدلالة القصدية للنص"[3].وفي هذا الصدد سنشتغلُ على رواية "توأما سيدي مومن" لأحمد بوشيخي، والتي ترجمها ذ.عبد الرحيم كلموني ترجمةً أضفتْ على النص جماليته ورونقه ولذته، نُقاربُ فيها أهمية الفضاء السردي في بناء المعنى وتوليد الدلالة، الذي يُعدُّ عنصراً سرديا أساساً في البناء العام للمحكي، وكذا المحركَ البؤريَّ للمتخيَّل السردي في الرواية، "فللمكان قدرة على التأثير في تصوير الأشخاص، وحبك الحوادث، مثلما للشخصيات أثر في صياغة المبنى الحكائي للرواية"[4] .

سيميولوجية دلالة الاشياء على المتلقي ونظم الاتصال والدلالة في الدراما والافلام الكردية ـ عارف معروف الداوودي

المقدمة-:

المقدمة-:

لا أحد يستطيع أن ينكر الإنجاز الكبير الّذي حقّقته السيميولوجيا (SEMIOLOGIE) في حقل الدراسات اللغوية والأدبية وفي الآونة الاخيرة في مجالات السينمائية، بما امتلكته من إجراءات وآليات حداثوية، قادرة على استيعاب الفضاءات الجمالية للنص الأدبي و الفيلم السينمائي. لقد تمكنت هذه المدرسة من لمس مناطق الإثارة الحساسة للإبداع الإنساني، وهذا في محاولة منها لتأسيس منهج علمي قادر على فضح الاستغواءات والميكانيزمات الجمالية للعملية الإبداعية، في شتى المجالات رغبة منها في تحقيق الوجود الكينوني للنص الأدبي والفيلم السينمائي بل و حتى الدراما التليفزيونية.

مفهوم: السيمولوجياTHE TERMINOLOGICAL SIMEOLOGIA DEFINITION:

إن كلمة سيميولوجيا Semiologyمن أصل اليوناني Sémion أو Sémaine والمتولدة هي الأخرى من الكلمة Sémo وتعني العلامة (الدليل) Signe وهي بالأساس الصفة المنسوبة إلى الكلمة الأصل (Sens) أي المعنى أما عن لفضه "لوجيا" Logie فتعني العلم، وبالتالي فإن كلمة السيميولوجيا أو السيميوطيقا من الناحية اللغوية تعني علم العلامات( 1).

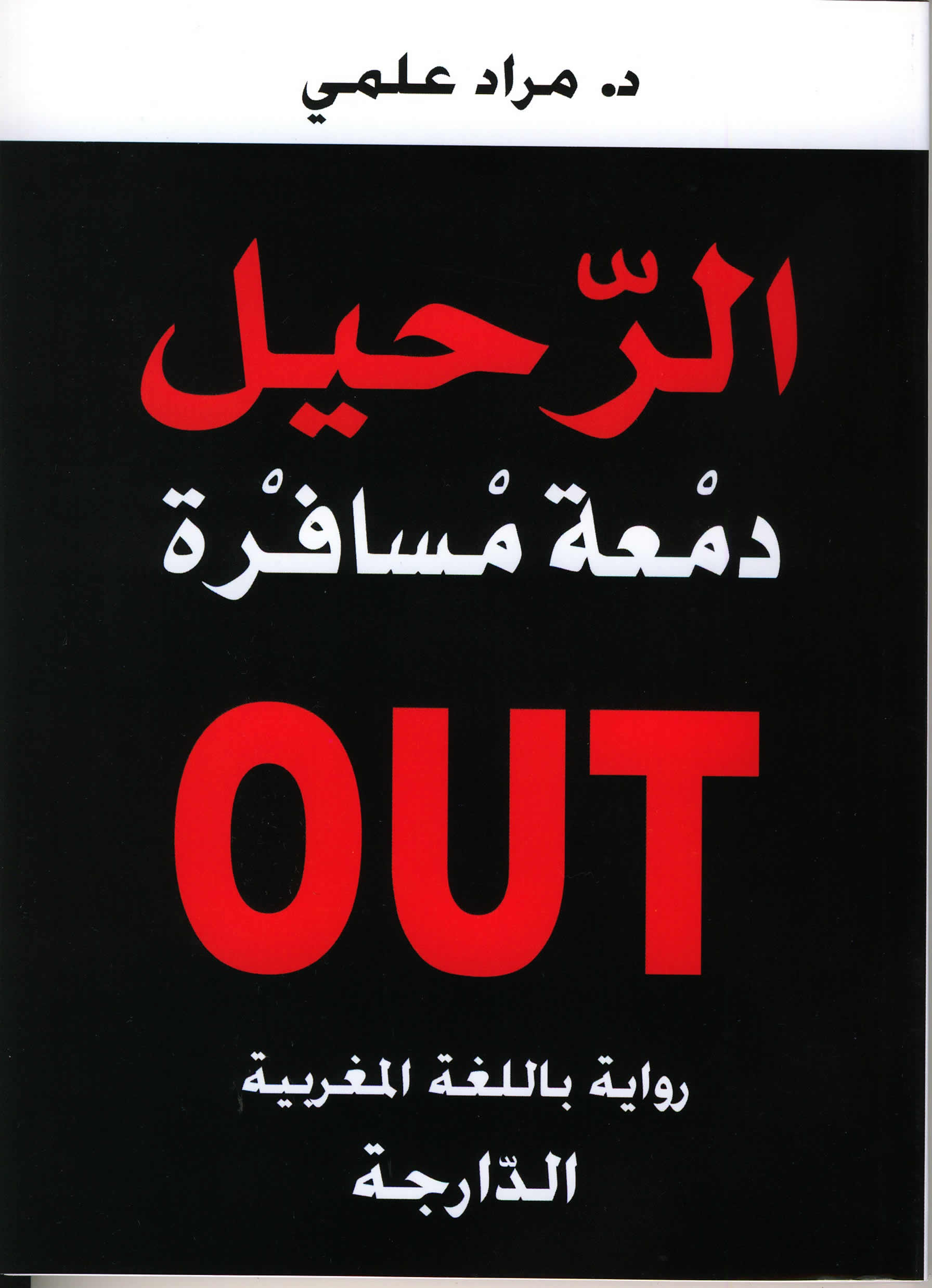

قــراءة نــقــدية لـرواية مـراد عــلــمي: "الرّحـيل، دمعة مسافرة" ـ حميد لغشاوي

هذه القراءة في صدى صوت الخارج من كتابة الرواية .. رواية أنجزها كاتب كاسر تعـوي "اللغة المغربية، الدارجة" في براري نصوصه، يمارس فِعْـل العبور الحُرّ عبر الحدود المُقــفــَلة بين العربية الفصحى والدارجة المغربية برشاقةٍ عزيزةِ النظائر في التأليف المغربي المعاصر.

هذه القراءة في صدى صوت الخارج من كتابة الرواية .. رواية أنجزها كاتب كاسر تعـوي "اللغة المغربية، الدارجة" في براري نصوصه، يمارس فِعْـل العبور الحُرّ عبر الحدود المُقــفــَلة بين العربية الفصحى والدارجة المغربية برشاقةٍ عزيزةِ النظائر في التأليف المغربي المعاصر.

هل نقول إنه ذئب الكتابة؟ مراد علمي الخارج أبدا عن المألوف ... الهارب باستمرار من سلط التنميط المؤسسي ... ويعلنها حربا ضد التواطؤ والبلادة. كاتب يعلن العـصيان عن نفسه، ويكتب لها مواعيد استثـنائية مع قراء استثنائيين، إنه صوت مختلف من لا صوت له أو هو صوت من لا صوت له في الثقافة المغربية. من يثقن لعبة كشف المستور وفن الإنفلات كمراد علمي؟ من منا يركض نحو خلاء الكتابة بكل الشراسة ... ؟ وينظر الى وجهه في مرآة الحقيقة بلغتها؟

بحب وشرف نقدم لكم هذه القراءة في نص إبداعي روائي "الرحيل، دمعة مسافرة"، منشورات دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2012، لكاتب فذ يملك جرأة السير في الإتجاه المعاكس لما هو مألوف في حقل الكتابة الروائية، وقدرة الإنصات إلى المتخيل العميق ونبض الوجود والكينونة الغارقة في متاهات النسيان.

مَلحَمةُ "كَفْر توُتْ": وَثيقَةٌ تَارِيخِيَّةٌ.. بِنَكْهَةٍ شِعْرِيَّةٍ ـ عزيز العصا

عبد اللطيف البرغوثي.. أخاطبه مباشرة؛ بلا ألقابٍ ولا مسمياتٍ، فالألقاب تُلصق بمن يسعى لها.. أما عبد اللطيف البرغوثي؛ فقد فتشت في جعبة التاريخ فوجدته يزخر بسيرته العطرة بدءاً من الكُتّاب، الذي احتضنه طفلاً، وانتهاءً بصخور فلسطين، وجبالها، وتلالها، وروابيها التي حفر فيها، هذا البرغوثي، نبراساً للأجيال في معاني الانتماء للأرض-الوطن..

عبد اللطيف البرغوثي.. أخاطبه مباشرة؛ بلا ألقابٍ ولا مسمياتٍ، فالألقاب تُلصق بمن يسعى لها.. أما عبد اللطيف البرغوثي؛ فقد فتشت في جعبة التاريخ فوجدته يزخر بسيرته العطرة بدءاً من الكُتّاب، الذي احتضنه طفلاً، وانتهاءً بصخور فلسطين، وجبالها، وتلالها، وروابيها التي حفر فيها، هذا البرغوثي، نبراساً للأجيال في معاني الانتماء للأرض-الوطن..

كَفر توت؛ ملحمة شعرية تربض في غلافين: فأما الغلاف الأول؛ فيحمل ملامح البلوطة، وأما الغلاف الأخير؛ فيحمل سيرة صاحب البلوطة، ومسيرته الوطنية والشعرية والتوثيقية، التي تنتهي بالإشارة إلى مؤلفه القاموس العربي الشعري الفلسطيني المنشور عام 2001..

ولهذه البلوطة، ذات العمر الممتد لمئات السنين، قصة حب أبدية مع الأرض والإنسان في بلدة كفر عين الفلسطينية وقرى الجوار. لذلك؛ قام الاحتلال باقتلاعها بوحشية طالت جذورها، لاعتقاده ان البلوطة مجرد شجرة ينتهي فعلها باقتلاعها.. ولم يدر في خلد هذا الاحتلال البغيض أن البلوط الفلسطيني كنعاني الأصل والفصل؛ فهو أقوى من أسنان جرافاته وأعمق من أن تطاله أذرع روافعه.. فرغماً عنه عادت البلوطة إلى مكانها، وعادت أوراقها ترفرف فوق رؤوسنا بخضرتها اليانعة وجمالها الأخّاذ..

التقنيّة الشعريّة في سلاماتٍ مطريّة! ـ علوان السلمان

قراءة في الديوان الشّعريّ- سلامي لكَ مطرًا- للشّاعرة آمال عوّاد رضوان

قراءة في الديوان الشّعريّ- سلامي لكَ مطرًا- للشّاعرة آمال عوّاد رضوان

النصُّ الشّعريُّ وحدةُ التّعبير عن الجَمال، في صورٍ شعريّةٍ تُشكّلُ قَوامَ النصّ ونبْضه، كوْنَها البُنيةَ العميقةَ الّتي تَحملُ مُعطيات الإحساس، الّذي هو (مصدرٌ مُكثّفٌ عن الأشياء والعالم)، كما يقولُ ديمو قريطس.

إصابةُ التحوّل معَ إطلالة العصْر الحديث ومُعطياته الحداثويّة، الّتي تَكمُنُ في صياغة الصّوَر التّعبيريّة والمَجازات الّلغويّة، والّتي تَخلقُ حالةً منَ التّوتُّر وقلَق المَعنى، معَ رؤيةٍ تعتمدُ التّقنيّات الفنّيّةَ الأسلوبيّةَ والانفتاحَ الحضاريَّ، أخذَتْ تُشكّلُ عوالمَ لا تَعرفُ السّكونَ، بهواجسَ تجريبيّةٍ طالت الرّؤيةَ والمَوْقفَ إزاءَ العالَم والأشياء، وأخذَت القصيدةُ اتّجاهاتها، من حيثُ الدّلالة والموقف.

إنّه مُغامرةُ التّجريب الّتي تعتمدُ التّشكُّلَ الصُّوريَّ والّلغويَّ، معَ رؤيا تَجْمَعُ ما بينَ الحُلم الشّفيف واليقظة الداهشة، لذا؛ فهو (رؤيا بفعلٍ)، على حدّ تعبير أدونيس..

و (سَلامي لكَ مطرًا)؛ المجموعةُ الشّعريّةُ الّتي نَسَجَتْها أناملُ الشّاعرة آمال عوّاد رضوان، وأسْهَمَتْ دار الزهراء للنّشر والتوزيع في إصدارها منشورًا معرفيًّا مُضافًا /2007، غلَبَ عليها الطّابعُ التأمُّليُّ الوجدانيّ، وسادَها بوحٌ عميقٌ، عبْرَ آليّاتٍ وتقاناتٍ فنّيّةٍ شَغلَتْ سُطورَها.

ثقافة الإقصاء وإقصاء الثقافة ـ الحسن بنمونة

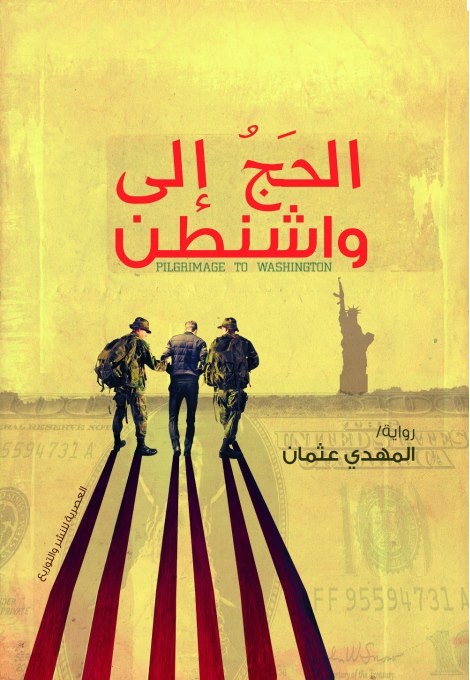

تحميل رواية "الحج |إلى واشنطن " لكاتبها المهدي عثمان

"من ألف عام أكتب إليكَ رسائل أوجاعي، فتمزّقها أو يمزّقها وجه غروركَ. كيف أحبّكَ يا حبيبي.. يا ربيع العمر والترحال.. يا قاتلي كلّ مرّة ألف مرّة.

"من ألف عام أكتب إليكَ رسائل أوجاعي، فتمزّقها أو يمزّقها وجه غروركَ. كيف أحبّكَ يا حبيبي.. يا ربيع العمر والترحال.. يا قاتلي كلّ مرّة ألف مرّة.

مِن ألف عام أخضّب كلّ رسائلي بعطر أحلامي وأمنياتي المرفْرفة في سماء شموخكَ.. بعطريَ الأنثويّ الذي تشتهي. كنتُ أضمّخ كلّ أشيائي الجميلة باسمكَ : شالي الحريريّ

( مثلا ).. فستاني.. قلم الشفاه.. و حتى رحيق الكلام..

يـــــــــاه.. كل رسائلي سقطت في بهو مياهكَ المالحة، واختنقت بمائكَ عبير كلماتي. غير أني أرى الوقت أحلى كلما كنتَ معي.. أرى الشوق أكبر كلما غبتَ، وأرى الألوان في أشدّ الأوقات قتامة.

صارت مساءاتي ـ يا أخير زمانكَ في العشق وفي الوجع ـ قنديل مخاض وعسر ولادة. أبحث عنكَ كمن يمنح وجهه لزخات المطر، ولا أتعثّر إلا على مدارج حزني. و لمّا تعود من غيابكَ، أعود إليكَ وأنسى الرحيل وأنسى الضجر.

مستويات الخرق في رواية بعيدا عن المدينة للروائية "آسيا جبار" ـ شهرة بلغول

تشكِّل إعادة كتابة التاريخ هاجساً لدى الروائية الجزائرية آسيا جبار في معظم أعمالها الروائيّة وإن كان حضوره قد تجسّد في أشكال مختلفة، إذ كان لتكوينها الأكاديمي في هذا المجال دور بارز في اتخاذ ها لهذا المنحى ، حيث نجدها تسعى إلى إسناد فعل الحكي إلى النساء اللواتي يحاولن ومن خلال فضاءات البوح إعادة ترميم التاريخ الرسمي المليء بمساحات الصمت .

تشكِّل إعادة كتابة التاريخ هاجساً لدى الروائية الجزائرية آسيا جبار في معظم أعمالها الروائيّة وإن كان حضوره قد تجسّد في أشكال مختلفة، إذ كان لتكوينها الأكاديمي في هذا المجال دور بارز في اتخاذ ها لهذا المنحى ، حيث نجدها تسعى إلى إسناد فعل الحكي إلى النساء اللواتي يحاولن ومن خلال فضاءات البوح إعادة ترميم التاريخ الرسمي المليء بمساحات الصمت .

صدرت رواية "بعيدا عن المدينة" سنة 1991م في مرحلة شهدت فيها الجزائر حربا أهليّة تعد الأولى من نوعها بعد الاستقلال، حاولت الكاتبة من خلالها تقديم قراءة للأوضاع السياسية التي يمر بها وطنها مستعينة في ذلك بالتاريخ الإسلامي و تحديدا من حدث وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وما تبع ذللك من فتن أدت إلى استباحة دماء المسلمين.

يندرج هذا النص من الناحية الأجناسيّة تحت مفهوم الرواية ،الأمر الذي أكّدت عليه الروائية و منذ البداية في افتتاحيّتها بقولها " لقد أطلقت تسميّة رواية على مجموع هذه القصص والمشاهد و الرؤى التي أثارتها في نفسي قراءة المؤرخين الأوائل..."(1) .