يقول الأشعري في الغلاف الخلفي لديوانه: "سيرة المطر"

" سيج الحلم في قفص من الكلام

ما العمل؟

لو يعود الفتى للزمان المشقق

مازال في الوقت متسع لاختمار الرماد" (1)

استوقفني في هذا التعبير أمران إثنان:

الأول: اعتراف الشاعر بأن حلمه أصبح سجين شعره دون أن يدري ما السبيل إلى تحرره من هذا العقال.

الثاني: ارتباط صوته الشعري بنثر الرماد الذي يصر صاحبه على مزيد من الوقت لاختماره.

أمل د نقل: - شعرية الحزن السوداوي العميق – د.امحمد برغوت

شاعر نحت معجمه الشعري من عصارة ذات محترقة، وجسم نحيل داهمه مرض عضال لم ينفع معه علاج، فما زاده إلا إمعانا في تنديده بغرور السلطة، ونقده للأوضاع التي أدت إلى استشراء الخنوع والمذلة في أوصال هذا العالم العربي الذي انصاع لواقع الخزي والعار. شاعر ذو حساسية مفرطة، شديد الملاحظة، لاذع اللهجة، صريح العبارة، لا يتورع في الغوص إلى القعر ليسبر حال هذه الأمة التي لم تعد تبدو في أفقها المنظور أية بارقة أمل.

إنه شاعر الصدق الذي سدت في وجهه أبواب الأمل وهو الموسوم ب: "أمل" لقبه الذي لم يغنم منه إلا باليأس القاتل، فانبرى ينحت من أعصابه عكازة يسند عليها ما تبقى من هيكله المنخور ليعيد القراءة من جديد، فإذا به يكتشف "موت القمر" لتتردد على مسامعه "بكائيات زرقاء اليمامة"،وهو ما دفعه إلى أن يمتهن "تعليقاته على ما حدث" ويتطلع إلى "عهد آت" لكنه لا يسمع فيه إلا "أقوالا جديدة عن حرب البسوس" لينتهي به المطاف إلى قفص الغرفة الاستشفائية التي استودعها "أوراقه الأخيرة" التي حاور فيها الموت – صديقه الحميم – الذي استسلم له عن طواعية واختيار بعد أن فقد كل أمل.

سؤال القيمة ورهان الفرجة في الكوميديا الأمازيغية :" لحسن أزايي" نموذجا ـ مصطفى أنكزدم

ظل الحديث عن معالم التمسرح والفرجوية داخل النسق الثقافي الأمازيغي بالأطلس المتوسط محتشما، أو شبه غائب، في مقابل (الاهتمام) التي حظي به الشعر الامازيغي وفروعه المتمايزة، فلا نكاد نجد من الأوراق العلمية من يسائل هذا المعطى الحاضرـ الغائب، علما أن استكشافا لهذا البعد التفكيهي يعد فتحا مبينا ورافدا مهما يؤكد الغنى الفني الذي يحبل به الأدب الأمازيغي بحاضرة فزاز، وهو المحكوم بقدر الشفهية الذي يجعله على حافة النسيان والتلاشي ما لم تستنطق معالمه وتقيد مفاتنه بقيد التدوين صيانة وتوثيقا.

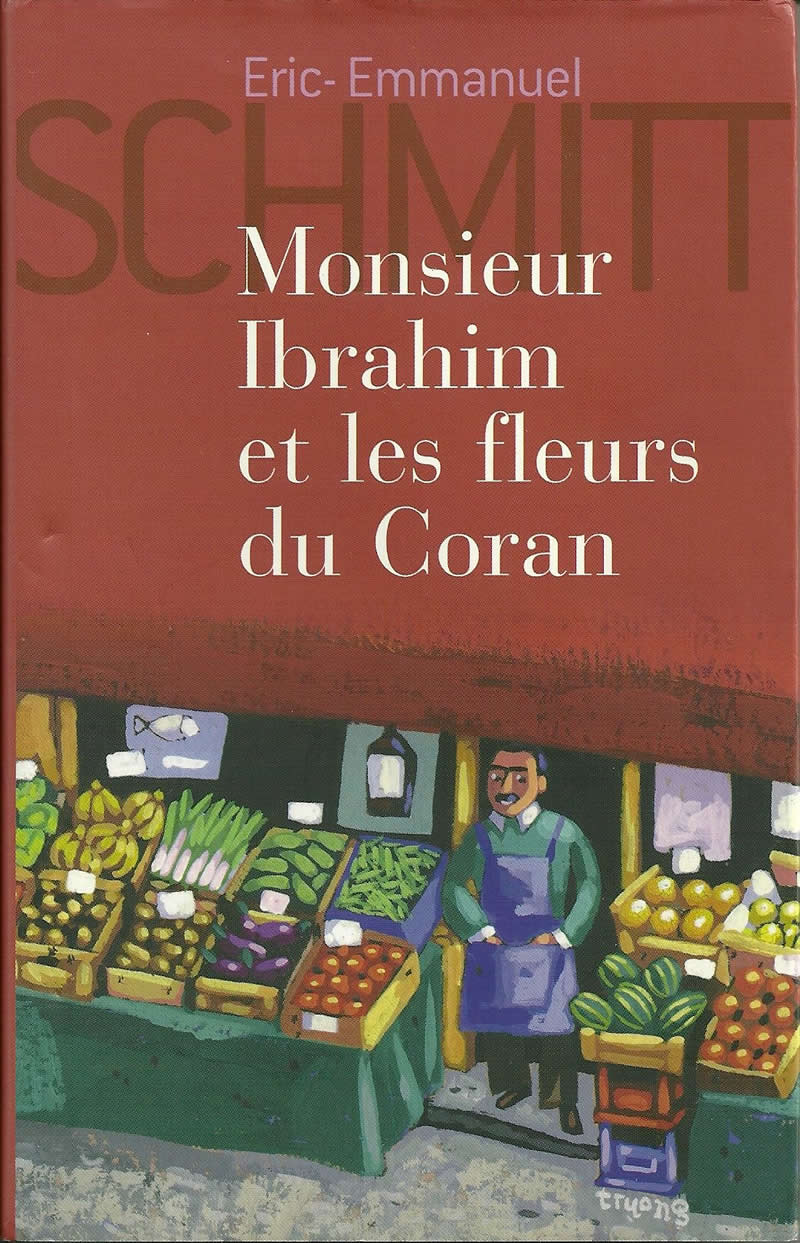

إشكالية الأنا والأخر في "رواية السيد إبراهيم وأزهار القرآن" لإيريك إيمانويل شميدت - أحمد رباص

قبل الإقدام على تسطير أول كلمة في هذا المقال لا بد من التعريف، ولو بإيجاز، بصاحب الرواية الوارد عنوانها في العنوان أعلاه. باستشارة موسوعة ويكيبيديا نجد أنه ولد في 28 مارس 1960، وأنه روائي، و كاتب مسرحي، و مخرج فرنسي من أصول بلجيكية.. قدمت أعماله في المسارح العالمية، وحاز على شهرة كبيرة في الوطن العربي بفضل هذه الرواية التي مرجعنا اليها في هذه المحاولة.

لعل ما ضمن للكاتب شهرة في الآفاق العربية هو تناوله، من منظور انساني رحب، لقضية الصراع التاريخي بين اليهود والمسلمين حيث وظف مقدراته الخيالية لنسج علاقة مثالية، متينة بأواصرها الانسانية بين هذين المجتمعين المتحاربين من خلال قصة جرت أطوارها بين فتى يهودي (موسى) وبقال مسلم (ابراهيم). وبما ان الشخصيتين تعيشان في حي باريسي تخيم عليه أجواء سلمية، أمكن للكاتب أن يطور العلاقة بين الفتى اليهودي والبقال المسلم الى أقصى مدى ممكن. اذ نبضت في قلب كل منهما أرقى المشاعر (الأبوة والبنوة).

النص الموازي - محمد أبحير

"النص يكتمل بالقراءة من خلال ثقوب البياض" إمبرتو إيكو

في المستهل :

تعتبر النصوص الموازية بمثابة مداخل أولية تتيح لنا ولوج عالم النص الأدبي، فهي نوع من النظير النصي أو النصية المرادفة التي تعمل على ربط النص بكل ما يحيط به من كلمات تزين الغلاف أو نصوص الهوامش والتعليقات أو العناوين وغيرها .

فالمؤلف "بفتح اللام" أيا كان لا يمكن أن يقدم عاريا من هذه النصوص التي تسيجه، لأن قيمته لا تتحدد بمتنه وداخله، بل أيضا بسياجاته وخارجه[1]، وينحو الدكتور محمد الماﮔري، النحو نفسه بقوله إنه لم يعد الكتاب المنشور الجاهز للقراءة، هو هذا الكلام المطبوع بين دفتي الكتاب أي الكلام المعروض بصريا للقراءة فقط، بل أصبحت العناية تشمل ... مظاهره كنتاج بدءا من الحجم مرورا بنوعية الورق والتقنيات الطباعية الموظفة في تنظيم الصفحة وانتهاء بالغلاف وتركيبه العلامي البصري "عناوين/صور/رسوم/ ألوان..."[2].

تأريخ الموت في "أربع ساعات في شاتيلا" لجون جونيه - نضال أحماد

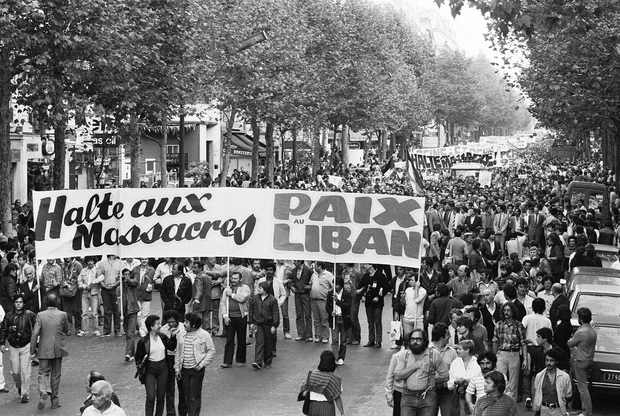

نشر نص "أربع ساعات في شاتيلا" لجون جونيه لأول مرة في يناير 1983 بالعدد السادس من مجلة الدراسات الفلسطينية، وترجمه إلى العربية الدكتور محمد برادة لينشر في نفس السنة بالعدد السابع من مجلة "الكرمل"، ثم صدر في طبعته الفرنسية سنة 1991 عن منشورات غاليمار. وفي سنة 2015 صدر في كتاب واحد ضمن منشورات مكتبة الأعمدة بطنجة بلغته الأصلية، ومترجما إلى العربية من لدن برادة الذي أدخل بعض التنقيح على الترجمة الأولى، ومصحوبا بمقابلة حوارية أجراها الأستاذ جيروم هانكنس مع زوجة المترجم السياسية الفلسطينية ليلى شهيد، وهي المقابلة التي كانت قد نشرت لأول مرة سنة 1992 في كتاب جماعي بعنوان "جونيه في شاتيلا"، ضمن منشورات أكت سود بفرنسا. وقد اعتمدت في دراستي للنص على هذه الطبعة الأخيرة لسنة 2015.

قصة حُبّ فلسطينية:جفرا الشهيدة 1976 وجفرا التراث 1939 - جهينة محمد الشريف

دأبت مئات المواقع الإلكترونية على سرد قصة جفرا، بالحذف والإضافة حتى تحوَّلت هذه القصة الواقعية إلى أسطورة شائعة الصيت فلسطينياً وعربياً وعالمياً، ذلك أن أبناء الشعب الفلسطيني يرددون (قصتين في قصة)، هما جفرا الشهيدة، وجفرا التراث بالخلط بينهما أحياناً، وبإعلاء إحداهما على الأخرى أحياناً أخرى: جفرا التراث هي الأقدم، لكن جفرا الشهيدة هي الأكثر قداسة وتأثيراً، لأن جفرا التراث يشوبها التكرار، فهي قصة حب من طرف واحد، كما أن جفرا التراث باللهجة الفلسطينية، بينما جفرا الشهيدة كُتبت بالفصحى. وقد أصبح معروفاً أن جفرا التراث، بطلها هو (أحمد عبد العزيز علي الحسن)، وهو من قرية كويكات، قضاء عكا. أمّا (جفرا الشهيدة)، فعاشقها هو الشاعر الفلسطيني الحديث (عزالدين المناصرة) من محافظة الخليل. وإليكم التفاصيل:

تكثيف الإشعاع الدلالي لعنوان قصص قصيرة جدا: نافذة بلا جدار - أبو إسماعيل أعبو

يمثل القاص السوري محمد ياسين صبيح، بكتابته القصصية القصيرة جدا، التي دأب عليها منذ مستهل الألفية الثالثة أنموذجا متميزا، في مسار هذا الجنس الأدبي الحديث، فهو من موقع تجربته النقدية والإبداعية، عمل على تنشيطه وتليين قناة كتابته لمبدعيه ونقاده وقرائه، إذ خصه بصفحة إلكترونية عنونها برابطة القصة القصيرة جدا، وهي رابطة رقمية مشرعة بشتى كتاباتها على الأقطار العالمية، لذا لا غرو إن أمكنها أن تستقطب في ظرف وجيز من الزمن الآلاف ممن انضووا تحت لوائها، كما أمكنها أن تستكشف عددا كبيرا من المبدعين، وأن تحفزهم على إخراج تجاربهم من حيز الكمون إلى حيز التحقق الفعلي، خاصة بعدما جد القاص في ظروف حربية حرجة، وأقام ملتقيات للقصة القصيرة جدا في مختلف المحافظات السورية، وسعى بعدئذ إلى إصدار كتب تشمل أجود الكتابات التي احتضنتها الرابطة، وأشرفت على نشرها.