أزمة الفكر العربي الحديث أنه ظل فكراُ نخبوياً طلائعياً تؤمن به -نسبياً- العقول المثقفة المعزولة عن الناس، هذا يشمل كافة التيارات والأفكار الاشتراكية اليسارية والليبرالية والقومية وتلك الاتجاهات التي تعبر الإسلام السياسي. بالرغم من المحاولات التي أظهرتها النخبة العربية في مواجهة أسئلة التحدي الحضاري الغربي، إلا أنها أجرت مقاربات خاطئة أفضت إلى نتائج كارثية على المستوى الفكري والسياسي والاجتماعي، حيث اعتمدت النخبة -بمعظمها- فلسفة تؤمن بأن الإنجازات الحضارية الغربية العلمية والفكرية يعود سببها إلى الحضارة العربية الإسلامية القديمة فقط، وغاب عنها أن إعادة إحياء هذه الأفكار في الحاضنة العربية في مجتمعات ما زالت ذات صبغة عشائرية وقبلية سوف تولّد تطوراً مبتوراً وحداثة مشوهة. لقد انتكست الأفكار الماركسية بالرغم من إرثها المضيء نظرياً، ولم يستطيع "النعيم" الشيوعي النفاذ عبر أنظمة عربية متسلطة بتوجهات قبلية، يدعمها تحالف المصالح بين التجار ورأس المال وشيوخ القبائل والبيروقراطية الفاسدة، ويحميها الغرب الاستعماري، وانتهى الحال بالرفاق إما في المعتقلات أو مطاردين أمنياً، وبقيت الثروة بين أيدي قلة نخبوية التهمت كل شيء سياسي واقتصادي وثقافي، بل ابتلعت الحياة ذاتها.

وحظوظ الفكر القومي لم تكن أفضل، فوحدة الأرض واللغة والتاريخ، لم تشفع لشعارات الوحدة القومية التي أصبحت مفهوما يثير إشكالية معرفية بعد هزيمة جزيران العام 1967.

والأفكار الليبرالية ظلت نخبوية بعيدة عن الجماهير، بسبب انشغال الليبراليين بموضوع الحريات السياسية وإغفالهم المطالب الاجتماعية التي تمس الشرائح الشعبية من الناس. وكذلك الفكر الديني الذي يعاني من الركود وغياب الاجتهاد الفقهي منذ أكثر من قرن، ناهيك عن قيام الجماعات السياسية الإسلامية بتأويل النصوص الدينية لخدمة مشروعها، وفشلها في بلورة البديل المختلف القادر على إجراء مقاربات مغايرة لما هو قائم.

المعتقدات الخاطئة للغرب حول المهاجرين - حسن العاصي

أظهرت بعض الأبحاث السابقة أن الناس في الدول الغربية عادة ما يبالغون في تقدير حجم الأقليات العرقية الأخرى. [دراسات صادرة عن جامعة هامبورغ، جامعة جورج واشنطن، وجامعة جورج تاون، وجامعة هارفارد، وجامعة ييل].

تتنبأ نظريات التهديد بين المجموعات بأن الأغلبية من السكان، يعتبرون أن الأقليات هم الأقل تفضيلاً. يبالغ الغربيون والأمريكيون في تقدير النسبة المئوية للسكان المولودين في الخارج أو الذين يعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا بصورة غير شرعية.

في سبع تجارب استقصائية منفصلة بعدد من الدول، على مدى أحد عشر عاماً، وجد الباحثون أن المعلومات الدقيقة لا تؤثر كثيراً على مواقف السكان الأصليين تجاه الهجرة. تستدعي هذه النتائج التساؤل عن آلية معرفية محتملة يمكنها تفسير نظرية التهديد بين المجموعات. قد تكون المفاهيم الخاطئة عن حجم مجموعات الأقليات العرقية هي نتيجة وليست سبباً، للمواقف تجاه تلك المجموعات.

كيف يشكل الناس مواقف حول القضايا ذات التأثير العرقي؟ حسب نظريات القوة أو التهديد بين المجموعات، فإن العنصر الرئيسي هو انتشار الجماعات العرقية والإثنية في البيئة الأوسع، بما في ذلك مفهوم الأمة. يزداد الشعور بالتهديد بين المجموعات الأخرى. في المقابل، يمكن لهذا التهديد المتزايد تقليل الدعم للسياسات التي تفيد هذه المجموعات، واستفزاز الإجراءات التي تهدف إلى الحد منها من قبل السلطة السياسية.

العمل الجبري، والزواج القسري: صناعة الرق الحديث - حسن العاصي

العبودية الحديثة هي اليوم تحدٍ متزايد للمنظمات الحقوقية، ومن بين أخطر انتهاكات حقوق الإنسان المعاصر. فرغم أن العبودية قد ألغيت منذ عدة أجيال، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يحظر الرق وتجارة الرقيق بكافة أشكالها، ما زال يعيش اليوم 50 مليون شخص في أشكال مختلفة من الإكراه والعبودية الحديثة ـ حسب تقرير نشرته منظمة العمل الدولية في نهاية عام 2022.

يُظهر إدراج العبودية الحديثة في التقارير الدولية، أن العمل على مكافحة العبودية الحديثة لم يعد يُنظر إليه على أنه ظاهرة معزولة ونتيجة للنشاط الإجرامي فحسب، بل يجب اعتباره قضية تنمية أيضاً. تساهم مكافحة العبودية الحديثة في ضمان عدم استبعاد الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم من التنمية

وصف المشكلة المعقدة للرق الحديث

لا يوجد اتفاق عالمي على تعريف العبودية الحديثة اليوم، ولكن في السنوات الأخيرة حدث تطور في هذا المجال. واليوم تُفهم "العبودية الحديثة" على أنها مصطلح شامل يشير إلى حالات مختلفة يتعرض فيها الناس لاستغلال جسيم، حيث يتم التحكم بهم من خلال إساءة استخدام السلطة والتهديد والعنف، ولا يتمتعون بحرية مغادرة وضعهم.

تتعدد أشكال العبودية المعاصرة، وتشمل العمل الجبري وأعمال السخرة والإكراه على العمل بالديون، والاتجار بالبشر عبر استخدام العنف، أو التهديد، أو الإكراه، لنقل أو تجنيد أو إيواء الأشخاص من أجل استغلالهم لأغراض مثل الدعارة القسرية، أو العمل، أو الإجرام، أو الزواج، أو نزع الأعضاء، وعمل الأطفال، والزواج القسري والمبكر، والاستغلال الجنسي. جميعها أشكال مختلفة من الاستغلال المدرجة في هذا المصطلح غير القانوني.

كتاب القتلة السياسيون.. ستالين نموذجاً - حسن العاصي

أنجزت سابقاً قراءة وعرضاً لكتاب "لا يمكن الدفاع عنهم.. القتلة السياسيون" الذي صدر عن جامعة آرهوس في الدنمارك. أستعرض تالياً معكم بعجالة واحد من فصول الكتاب الذي يتناول الزعيم البلشفي "جوزيف ستالين"

إيمان ستالين بالنظام جعله قاتلاً جماعياً

بعد أن فرض جوزيف ستالين نفسه زعيماً للاتحاد السوفيتي، بدأ في البحث عن أعداء داخليين. شعر "نيكولاي بوخارين" Nikolai Bukharin بذلك عندما انتقل من كونه حليفاً وثيقاً مقرباً من ستالين إلى ميدان الإعدام بتهمة الخيانة والإرهاب.

كثيراً ما تم تقديم تفسير للجرائم التي ارتكبها ستالين من خلال التركيز على طفولته وتربيته القاسية. حيث كان والده صانع أحذية، وفي حالة سكر دائم، وكان عنيفاً بشكل منتظم تجاه زوجته وابنه. عندما أصبح ستالين بالغاً، لم يكن لديه ثقة في زملائه الرجال وأراد الانتقام من العالم للألم الذي خلفته طفولته.

تمت مواجهة التفسير النفسي المربع لشر ستالين المزعوم بالحجة القائلة بأنه - إذا كان هذا صحيحاً - فلا بد أنه كان هناك مئات الآلاف من نفس النوع، نظراً لأن تربيته كانت نموذجية لأطفال الطبقات الدنيا، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في مدينة "غوري" التي تقع شرق جورجيا التابعة للإمبراطورية الروسية آنذاك.

إذا كنت تبحث عن تفسير للتميز، فليس هناك الكثير مما يمكن العثور عليه هنا. يمكن القول أيضاً إن ستالين ربما كان نموذجاً لعصره، وكان هناك عدة آلاف من النسخ الكربونية عن ستالين، أي الأفراد الذين لديهم ميول نفسية مماثلة.

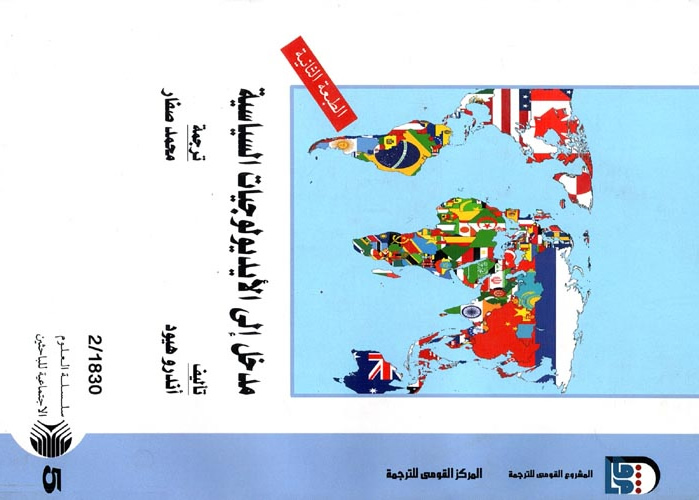

كتاب مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية ل "أندرو هيود": دليلك لدخول عالم الإيديولوجيات - صلاح الدين ياسين

إن هذا الكتاب من أهم الكتب التي طالعتها في حقل العلوم السياسية، لما ينطوي عليه من قيمة معرفية كبيرة للمختص في علم السياسة، وأيضا للقارئ العادي، بوصفه كتابًا مرجعيًا في موضوع الإيديولوجيات السياسية، من حيث ظروف نشأتها وقضاياها المركزية، فضلا عن التقاليد الفكرية المتنافسة داخل الإيديولوجية الواحدة .

وفي مستهل الكتاب، يدقق المؤلف في أصول مصطلح "إيديولوجيا" (idéologie) ودلالته الأصلية، حيث ظهر المصطلح لأول مرة أثناء الثورة الفرنسية على يد دوتراسي، في العام 1796، وكان يحيل إلى "علم الأفكار". لكن سرعان ما تطورت دلالة المفهوم شيئا فشيئا بعد إضفاء الطابع المنهجي عليه، وأضحى يرمز إلى "مجموعة متناسقة من الأفكار، بدرجة تزيد أو تنقص، تضع أساسًا للنشاط السياسي المنظم". وتتسم الإيديولوجيا بثلاثة ملامح رئيسية، تتجسد في كونها تسدد نقدًا للنظام أو الوضع السياسي القائم، كما أنها تقدم تصورا عن المستقبل المنشود أو المجتمع الصالح، إضافة إلى تفسيرها لكيفية إحداث التغيير السياسي، وهي بذلك تتميز عن الطوباويات.

وهنا وجب التمييز بين الإيديولوجيات الكلاسيكية (الليبرالية، المحافظة، الاشتراكية، القومية)، التي تبلورت معالمها خلال القرن التاسع عشر في سياق التحول من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الصناعي الرأسمالي، والتقاليد الإيديولوجية الجديدة (النسوية، الإيكولوجية، الأصولية الدينية، التعددية الثقافية...)، والتي نشأت إبان منتصف القرن الماضي، على خلفية الانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع ما بعد الصناعي، الذي أمست فيه القضايا المادية أقل إلحاحًا، بالتزامن مع بروز قضايا واهتمامات ما بعد مادية كالبيئة وحقوق الإنسان .

وسأحاول في هذا الحيز الاقتصار على تلخيص أهم أفكار الإيديولوجيات الكلاسيكية، كما ورد ذكرها في الكتاب:

المنظومة القانونية والمؤسساتية للعمل الجمعوي بالمغرب : قراءة سوسيولوجية - طه الفرحاوي

" ننطلق ها هنا من الدرس الذي تفيدنا به السوسيولوجيا القانونية، والذي تنظر الى القانون باعتباره أداة من أدوات الفعل الاجتماعي. أداة تضع كغاية لها إرساء نظام للحماية الاجتماعية المشتركة، تعمل على رسم الضوابط القانونية للسلوك الجماعي، الملائم لها، أو المبتغى منها، وتسطر من أجل ذلك مساطر للجزاء، بالثواب أو العقاب، ما يجعل القانون فاعلا حقيقيا في سر المجتمع، اما في اتجاه تسريع دينامية تطوره، أو في اتجاه إعادة توجيه مساره، أو حتى في اتجاه كبح ولجم ديناميته والابطاء من سرعة سيره"[1]

باتت للمجتمع المدني اليوم مكانة مهمة، اذ تعرف مجالات تدخل الجمعيات اتساعا يوما بعد يوم، وبهذا أوكلت للفاعل الجمعوي مسؤوليات كبيرة ومتزايدة كانت لوقت قريب اختصاصا حصريا للدولة. فالجمعيات لم تعد كما كانت في الماضي، تقتصر على الأنشطة السوسيوثقافية، اذ أصبحت الية للتنمية بمختلف ابعادها، وبنيات للتوعية والتحسيس والتضامن والتكافل.

إذا كانت التنمية في فترة زمنية معينة حكرا على الدولة لوحدها، فإنها اليوم أصبحت تتطلب تظافر الجهود ومساهمة مختلف الفاعلين الحكوميين والغير حكوميين كما تتطلب وجود جميع اشكال التنظيم الاجتماعي التي تمكن السكان من تحديد حاجياتهم وهيكلة نشاطهم قصد تلبية الحاجيات. لان التنمية قضية الجميع وليست قضية فاعل دون اخر فمحورها هو الانسان ومختلف مناحي حياته فهي عملية تغير شامل تستهدف مختلف جوانب الحياة البشرية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية...، اذ تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان باسرهم والافراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشيطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للمنافع التي تنجم عنها.[2]

الوعي المزدوج لدى أبناء المهاجرين.. الدنمارك نموذجاً - حسن العاصي

يعتبر اندماج المهاجرين في الدنمارك ـ شان جميع البلدان التي تستقبل مهاجرين ـ قضية رئيسية على جدول الأعمال، سواء بالنسبة للأحزاب السياسية، أو لعامة السكان. لقد أضحى الاندماج هو الموضوع المهيمن والشامل في النقاش حول "هم"، وغالباً ما تتم صياغته في أشكال مختلفة حول مسألة ما إذا كان المهاجرون والأحفاد جزءًا من المجتمع الدنماركي أم لا - وماذا يعني ذلك.

التركيز الدنماركي على اندماج المهاجرين والأحفاد ليس وحيداً، ولكن يمكن اعتباره جزءًا من نقاش أكبر في الديمقراطيات الغربية، والذي يتعلق بكيفية الحفاظ على التماسك الاجتماعي والثقافي، أو خلقه في المجتمعات التي أصبحت في العقود الأخيرة أكثر إثنية، ومختلط ثقافيا نتيجة الهجرة، خاصة في السنوات الأخيرة.

يتعلق الأمر بكيفية أن يصبح المواطنون الجدد جزءًا من المجتمع الدنماركي من ناحية، وحول ما تحدده الدنمارك كشرط لذلك من ناحية أخرى. حيث غالباً ما تكون الإجابات على هذين السؤالين مسيّسة للغاية لأنها تتطرق إلى الأفكار الأساسية للناس حول "نحن" و "هم".

لماذا تضيقُ آفاقِ الفكرِ العربيِّ ورؤاه؟ - آمال عوّاد رضوان

بلغَني سؤالُهُ مُستفسِرًا عن معنى الكتابة، كوْني شاعرةً وأديبةً في ظلِّ الاحتلال، وتبادرَ لروحي قوْلُ جيفارا: "أحسُّ على وجهي بألمِ كلِّ صفعةٍ تُوجَّهُ إلى كلِّ مظلومٍ في هذه الدّنيا، فأينما وُجدَ الظلمُ فذاك وطني، وإنَّ الطريقَ مظلمٌ حالِكٌ، فإذا لم نحترقْ أنتَ وأنا فمَن سينيرُ لنا الطريق"!

وكأنّ بلادَنا المحتفلةَ بأعيادِ استقلالِها الوطنيّةِ تتمتّع بهُويّةِ الحُرّيّة!

وكأنّ الوجودَ العربيَّ بمعظمِ مُكوّناتِهِ مِن لغةٍ وثقافةٍ وسيادةٍ وثرواتٍ واقتصادٍ مُهدّدٌ كيانهُ المستقبليّ مِن قِبلِ قوى عظمى!

أو كأنّنا نعملُ بالمقولةِ المأثورةِ: "نموتُ واقفينَ ولا نموتُ راكعين"!

أو كأنّنا نرفعُ قوْلَ لنكولين شعارًا: "اِنهضوا أيّها العبيدُ، فإنّكم لا ترونَهم كبارًا، إلّا لأنّكم ساجدون"؟

أيننا مِن مفهومِ الحُرّيّةِ والاحتلالِ العسكريّ؟