'' إن كان للرجل الحق في أن يعيش حياته كما يحب، فلا بد أن يكون للمرأة مثل ذلك أو أكثر''.

ليس من السهل أن نتحدث عن المرأة في مجتمع بيئته تمجد الذكر عند الولادة، ولا تقيم مراسم احتفالية مشابهة عند ولادة الأنثى، فإذا نظرنا بعين التاريخ لنرى في هذه المسألة جيدا ونتفحص جذرها، نجد من يقتل الأنثى بكل برودة ويدفنها بطريقة وحشية، كما نجد من يختنها أو يغتصبها أمام الملأ، ولا يكون بوسعنا إلا العجب والتعجب ممن ينبذ المرأة/الأنثى ويدفع بها إلى أشياء أقل ما يمكن القول عنها، أنها وحشية وفي غاية الفظاعة والوقاحة والعبث.

( لماذا المرأة على هذه الأرض؟ وما دورها في الحياة؟ وكيف لها أن تعيش في ظل جسدها الأنثوي؟)

كورونا والهوية الافتراضية - محمد ايت احمد

تقديم:

في زمن كورونا وقعت الواقعة وساد النحيب. والتفت الساق بالساق فأين المساق؟ وقد تحددت المواجهة في كثير من الربوع باعتبارها جزءا من التسوية والحل للحيلولة دون السقوط في مثبط الشلل. أو في ديمومة قد تعيق نمط الحياة.

في تدوينات ما بعد حدث كورونا تأويل لا متناه يسود تفاصيلها. في تفسيرها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وقد كان البحث في انعكاسات الوباء شبحا مخيفا قاد الأقلام إلى بحث مضن. بيد أن ثمة بعض المناحي الغائرة قلما تم الالتفات إلى وقع الجائحة عليها. أقصد أسئلة جديدة تلوح في الأفق حول طبيعة الهوية التي يتحدد من خلالها وعبرها الفرد في مرحلة التعليم عن بعد. وفي مرحلة الانتكاسة الباثولوجية التي عرفها النشاط الثقافي على أصعدة مختلفة.

تهافت السوسيولوجيا: في الحاجة الى "براديغم" تحليلي - رضوان المصباحي

"ما دام العالم سابقا على وجود الذات فلابد أن يشكل مقدمة ضرورية لاختياراتها. وبما أن العالم غير مكتمل التكوين فذلك يمنحها القدرة على المساهمة في بلورة شخصيتها من خلال الوعي والممارسة". ميرلوبونتي

إنه لمن المثير للانتباه، القول بتهافت علم اجتماعي، لم ينفك يعلن -منذ تأسيسه- قدراته وإمكاناته على الغوص في مجال العلاقات الاجتماعية، وتقديم تفسير وفهم وتأويل للشروط التي أنتجتها. إنه قول قد يستفز أي منتمي لهذا الحقل الاجتماعي وقد يودي به للقول –وله الحق في ذلك- بتهافت هذا القول من الأساس. لكن، سرعان ما سيتبدد ذلك حين سنعرف أي نوع من هذه السوسيولوجيا التي قد يطالها هذا النوع من التهافت؟ يجيبنا صاحبي كتاب "الخطر السوسيولوجي" أن النوع المعني هو السوسيولوجيا التي تتنفس خطاب الحتمية الاجتماعية وتجعل منه مرجعها الأساس في دراسة الظاهرة الاجتماعية. وهو الأمر الذي يخفي وراءه خطابا يقوم على التبرير الأيديولوجي للعالم الاجتماعي. إنها السوسيولوجيا التي يمثلها التيار الشمولي أو الكلياني الذي يعد السوسيولوجي الفرنسي ايميل دوركايم مؤسسه.

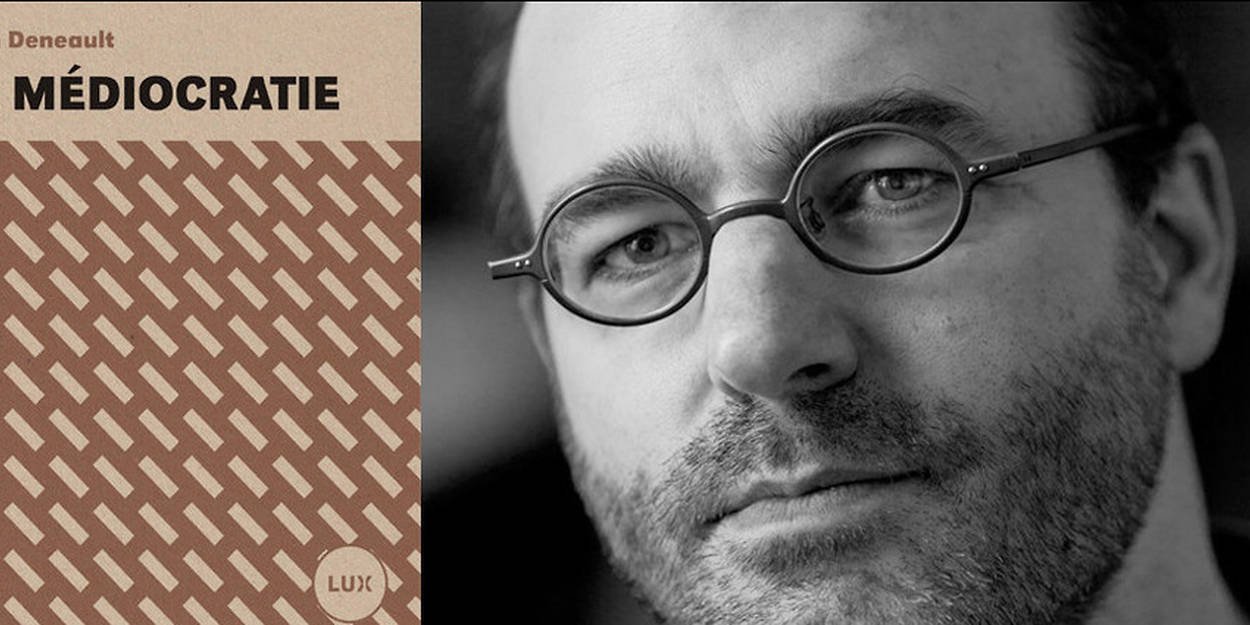

مفهوم التفاهة عند آلان دونو من خلال كتابه نظام التفاهةla médiocratie - أحمد وزاهي

"لقد تبوأ التافهون موقع السلطة"(1)

تقديم

شكل مفهوم التفاهة موضوع كتاب الفيلسوف الكندي آلان دونو، الميديوقراطية، أو نظام التفاهة، هذا الكتاب الذي يعد مؤلفا ثوريا في تشخيص ما نعيشه اليوم في ظل سيادة السطحية والرداءة، ووصف للإستراتيجية الخبيثة التي اعتمدتها من أجل تمكين التافهين والحمقى من السيطرة على كل المجالات داخل الدولة، خاصة الحيوية منها، والموجهة إلى جمهور واسع.

إن دراسة التفاهة في مجتمعنا اليوم أصبح ضرورة، قصد وقف شر الوسط المتطرف الجارف، الذي اقتحم الحياة الإنسانية، وتغلغل في السياسة، والاقتصاد، والتعليم، والقيم الاجتماعية، والثقافة والحضارة ككل، وصار قدرا محتوما وجب مجابهته، والتصدي لسياساته التدميرية، من خلال اقتفاء أثر دونو الذي انتقد بشدة مختلف مظاهره وتجلياته.

من أجل التفكير في التفاهة - ذ.شفيق العبودي

شعار "العالم قرية صغيرة" يلخص باقتضاب شديد كيف أن التواصل بين بني البشر صار أسهل بكثير عما كان عليه قبل الثورة التكنولوجية و خاصة المعلوماتية، فصارت الأخبار تصل بسرعة البرق و المعلومات تنتشر كالنار في الهشيم، و أصبح شبكات التواصل الإجتماعية مسكنا يأوي إليه الناس، كل و غايته، لكن هذه الثورة أو بالأحرى هذه الطفرة التكنولوجية، كشفت عن وجهنا الحقيقي الذي طالما كان محتجبا وراء خطابات رسمية تتدعي الطهرانية، بحيث أعطت شبكات التواصل الإجتماعي بكل أصنافها و باقي وسائل الإعلام، فرصة للظهور و الإنتشار،للجميع بقدر متساوٍ، و هو ما دفع بالتافهين و النكرات و المغمورين لتسلق سلم النجومية و الشهرة، عبر نشرهم و قيامهم بأشياء تافهة و سمجة و عبثية حتى، مع أن التفاهة لم تعد محصورة في وسائل التواصل الإجتماعي فقط و إنما لها أسس في مجتمعنا حيث سادت القيم الرأسمالية التى تحاول تَسْلِيعَ كل شيء، و أحد مظاهرها أيضا الإنقلاب المروع للقيم، إذ صار الشخص الإنتهازي و الوصولي، و اللص و الغشاش و المتملق في نظر العامة رجلا ذكيا و فطنا، بينما الإنسان الصادق و النزيه و القنوع صار شخصا بليدا و ساذجا، الشيء الذي أدى إلى إلغاء القيم و التباس مفاهيمها أو حتى كما قلت انقلابها، بحيث لم يعد معروفا الفرق بين الخير و الشر و الصالح و الطالح، و لم يعد هناك قدرة على التمييز بين أهل العلم عن من لبسوا ثوبه، كل هذا و غيره يشير إلى أننا دخلنا عصر التفاهة.

الإعلام الاجتماعي و دوره في تشكيل ثقافة الشباب المغربي – دنيا لعجيلي

مقدمة

لعل الحديث عن أهمية الثقافة الاجتماعية داخل أي مجتمع كيفما كانت طبيعته ،يجرنا بالضرورة إلى الحديث عن مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي لها الدور الريادي في ترسيخ و صقل و إكساب الفرد مجموعة من القيم والثقافات و الأعراف والتقاليد والسلوكيات، وتعمل على توجيه اتجاهات وتمثلات وقناعات و رغبات الأفراد، وهي قناة يتم عبرها نقل القيم والمعايير من جيل إلى آخر عبر عملية الاحتكاك والتفاعل والانفتاح مما يخلق ويساعد في ترسيخ واقع القيم الثقافية.

ويعتبرالإعلام الاجتماعي إحدى الروافد الأساسية لهذه المؤسسات ،إذ يشكل بدوره مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية و لا أحد يمكنه أن يجادل في كونه بات شريكا فعالا في نقل الثقافة داخل المجتمعات وله دور كبير في تشكيلها و ليس فقط في نقلها.

زمن كورونا: نحو تشخيص سوسيولوجي ممكن - رشيد المشهور

زمن كورونا غير معهود بالتحديد، وحدة أزمته وعالميته وآثاره القاتلة والمرعبة في آن، وَضع البشرية في مأزق وجودي حقيقي، أربك حسابات الدول العظمى والسائرة في طريق النمو، أصبحت كل الدول أمامه سيان، صفارة إنذار كونية لحرب بدأت للتو، وبشكل مباغت، دون سابق إعلان، إنه زمن وضع الإنسان أمام مصيره وسياسات الدول في المحك. كثرت النقاشات والتحليلات حول أصل الفيروس وفصله، ما بين خطابات ما ورائية تارة ومؤامراتية وعرقية وعلمية. بهذا الصدد خرج عديد الفلاسفة وعلماء الاجتماع بملاحظاتهم وتصوراتهم الأولى حول واقع البشرية ومصيرها وأوضاعها اليوم مثل: إدغار موران وسيلفاوي جيجيك وجاك أتالي ونوام تشومسكي وآلان باديو وغيرهم، كما دفع بالمختبرات العلمية للسباق نحو إيجاد مصل ممكن لهذا اللامرئي، وأعاد الفرصة للدول من أجل ضبط مجتمعاتها والتحكم فيها أكثر، تماما كما أثار نقاشات كثيرة حول فئات المسنين والعمال والعمل غير اللائق وقضايا الفقر والهشاشة والفردانية والتضامن والتماسك الاجتماعي وغيرها. فما هي ملامح زمن كرونا ومحدداته؟

المرأة القروية وظلم والمجال - م. الشريف الادريسي

في سنة 1975، و بالضبط بمدينة مكسيكو ، تم اطلاق عقد الامم المتحدة للمرأة، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار " من أجل إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية " .

و بعدها ،أكد المجتمع الدولي على أهمية أن تحظى المرأة بجميع حقوقها ، و مساواتها بالرجل، كشرط أساسي للتنمية، وذلك بمناسبة الندوة الرابعة حول المرأة و التي احتضنتها بكين ما بين 5 و 13 من شهر شتنبر سنة 1995. و تبنت هذه الندوة عدة توصيات تروم تعزيز مكانة المرأة و تمتيعها بحقوقها الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية، حيث أكد منهاج عمل بكين على حقوق المرأة بوصفها حقوقا إنسانية أصيلة والتزم باتخاذ إجراءات محددة لضمان احترام هذه الحقوق.وبذلك ادرك المجتمع الدولي ان طريق التنمية يمر عبر إدماج حقيقي و فعلي للمرأة في المجتمع ، و هذه الحقيقة تسري بشكل خاص على المرأة القروية.