آخر مقالات الفلسفة والتربية

المزيد

قصة ودراسات أدبية

" البحر هو عالمك يا ولدي، هو أبوك بعدي.."

سمع الابن "بحر" هذا الكلام من أبيه مراراً، في مناسبات عدة، يقوله بنبرة مختلفة، وككل مرة الولد يطأطئ الرأس، يصيخ السمع، ويرخي أذنيه الصغيرتين عله يستوعب كلاماً كبيراً يتكرر بقرف، وبالرغم عنه تعلق هذا الكلام في ذاكرته، وسكن منه القلب والأهداب، بات عنده من النوع الذي يتعذر عليه نسيانه بسهولة، عالمه بحر كما يريده أبوه، واسمه " بحر".

يبحر مع أبيه، لا يشبع النوم، يصارع الأمواج من أجل سمكة.. كل ذلك في انتظار غدٍ آت مجهول لا يعلن عن هويته، سيأخذه على حين غرة.. أيام كثيرة، وأسماك كثيرة، " وبحر" وحيد، وطفل يريده أبوه أن يصبح لاسمه نصيب من عالم البحر.

كلما صحب أباه إلى البحر يتأكد بأن والده كان محقاً حين سماه " بحر"، صحيح هو اسم غريب غير شائع بين أقرانه، لكنه تعود عليه دون أن يحبه، أبوه حين يناديه به يحس أنه غير معني به أبداً، إنما نداؤه لواحد آخر، وحين ينظر إليه - كلما ناداه أوحدثه - يبدو له أبوه غريباً، وشخصاً بلا ملامح، أية رغبة تلك التي أملت عليه اختيار مثل هذا الاسم له !.

ربما للبحارة، كما السحرة، قصصهم، وتعاويذهم.. لاسبيل لمعرفة كنهها؛ وأبوه، في النهاية، واحد منهم، يعشق البحر، ويهيم تيهاً في مداه.

ككل صباح لا يفكر الأب في الإفطار، يبدو قوي البنية، ملح البحر بادية أثرها على تجاعيد وجهه، عيناه غائصتان زرقاوان كلون البحر، عريض ما بينهما، من يراه لأول مرة يجزم أنه نسي كيف يبتسم، وأن رأسه غريب عن جسده، إنه أب، وأنجب "بحر"، ويحب البحر.

"بحر" تعوّد في كل رحلة بحرية أن يجمع لوازم الصيد، يحتفظ دائماً بترتيبها حسب الحاجة لأن أباه يرفض أن يرى أمتعة وقد رتبت كيفما اتفق..

" بحر" الصغير تعود ألا يفطر في الساعات الأولى من الصباح، ولكنه لا ينسى زوّادته أبداً.. يتنهد، يحمل الأمتعة ويتبع أباه.

بلغ القطار المحطة النهائية منهكا بعد رحلة دامت ساعات متواصلة. تدافع الناس نزولا. ازدحام كبير يملأ المحطة التي ضجت بالحركة والنداءات والصراخ. أحضان وقبلات ودموع وشوق ولهفة بعد طول انتظار.

كئيبا بقي القطار ووحيدا يلفه الظلام. بدا لي كشيخ هرم اتشح بالعجز والضعف بعد أن أفنى كل عمره في عناق سرمدي مع السكة الحديدية، لا تضجره حرارتها فيتصبب عرقه، ولا تتسرب برودتها إلى مفاصله فتقض الآلام مضجعه. تناثرت سنوات عمره بين المدن والقرى والمداشر، يشقها جميعا في حياد تام، لا يُقيم فيها علاقات ولا يترك خلفه دموعا ونداءات ولا حتى تلويحات باليدين لتوديعه. تناثرت سنواته بين السهول والوهاد، تراه أحيانا منسابا في سيره يتلوى مثل ثعبان في صحراء فسيحة، وتراه أحيانا أخرى يلهث لييصّعّد هضبة أو مرتفعا. يتنكب المحطات الواحدة تلو الأخرى. يمضي غير عابئ بالذين يحملهم في جوفه، هو يعرف أن منهم المخمور والعابد والمقامر والمريض والمعافى والأرملة والمطلقة وبنت الليل والطالب والجندي والعامل والكادح والراغب في التجول. وغيرهم كثير. يصغي إلى همساتهم ويكتم أسرارهم.

سبع ساعات قضيناها محشورين في عربته الحديدية لا يؤنسنا سوى أزيز عجلاته في احتكاكها المتواصل على الحديد، وصوت صافرته الذي يعلو بين الفينة والأخرى، كأن سائقه يريد أن يطمئننا أنه لا يزال يقظا في هذا الليل الذي يحمل المجاهل والمواجع والمآسي والأفراح. أجساد كثيرة متناثرة فوق مقاعد نُتِفت حافاتها وخُطَّت على ظهورها تواريخ وقصص وحروف ورسوم متنوعة، ورود وقلوب مزقتها الأسهم وآهات تكاد تنطق بها اللوحات الخشبية...علامات تشهد كلها على عبور الكثير من الملتاعين والمحرومين والموجوعين والمكلومين عبر هذه العربة ثم مضوا بعد أن تخلصوا من بعض ما أرّقهم.

تتجدد الوجوه في كل محطة، فتلفظ العربات الكثيرين ويمتلئ جوفها بالكثيرين، فتتغير الأنفاس وتتبدل روائح العطور وتتجدد الأحاديث. سحنات وأصوات وحقائب وصناديق وأكياس تتكدس في الأروقة وبين المقاعد وعلى حافات الكراسي. يصعد الواحد خالي الوفاض وينزل وقد احتطب كثيرا من الحكايات. ينزل وقد ضج هاتفه بأرقام كثيرة ينسى أصحابَها وتتلاشى ملامحهم بمجرد عبور باب المحطة، ثم في أقرب مقهى يريح جسده المنهك ويتخلص من كل تلك الأرقام من ذاكرته وذاكرة هاتفه كأن وجودها حمل ثقيل عليه، وعليه أن يزيحه.

بعدما ناوله بائع الفواكه كيسا بلاستيكيا حوى كيلوغراما من فاكهة الفراولة الحمراء، قانية كدماء قلب عاشق، قصد عامر دكانا مجاورا ناوله صاحبه بدوره كيسا حشا بداخله بعض مواد غذائية. شاي .. سكر .. علبة فروماج من صنف لاهولونديز. غدا عامر يحب هذا الصنف من الجبن منذ قدمته له أخته سلمى يوما عندما زارته بالسجن. ألقى عامر على سحنة أخته نظرة غاضبة. خاطبها قائلا : " تعرفين سلمى أنني لا أحب المنتوج الامبريالي".. سكتت سلمى لحظة.. رفعت عينيها نحو زاوية بالسقف حيث غرقت عنكبوت عجوز في نسج خيوط بيتها في صمت رهيب.. عادت وسط الضوضاء تحدق في السحنة الغامضة لأخيها عامر .. غامضة كتلك الأسفار العجيبة التي كان يأتي بها من الجامعة كل مساء..أجابته بابتسامة على الشفتين: " هذا ما وجدته اليوم عند البقال.. في الزيارة المقبلة أحضر لك جبنا من البلد".. لكن عامر حين تناول قطعة أولى منه، ما لبث أن توله به. حشا الكيس الثاني داخل الأول، أو العكس، لا يذكر بالضبط. وجد نفسه يتجه نحو مسكنه المتواضع سيرا على القدمين كما يحب أن يفعل دائما. في الطريق، لاحظ أنه كلما صادف شخصا، ما يلبث أن ينقض على الكيس بنظرة حادة يغرسها بداخله مثل مخالب حيوان مفترس، دون أن يعبأ بالنظر إلى وجهه الكريم كأنه لا وجود له !!

النظرة الأولى تحملها عامر بصبر. فهو كعادته رجل صبور في كل المواقف، عملا بالوصايا التي شُحنت بها جمجمته الصلبة منذ طفولته. النظرة الثانية بدت له شرسة من شاب بسحنة داكنة بها خدوش توجس منها خيفة. استحضر في الحين ذكرى سلمى التي انقض عليها أحدهم في الشارع قبل أسابيع. نبع الوغد بغتة من جوف الأرض كعفريت مارد. دفعها بقوة إلى أن سقطت أرضا. خطف منها حقيبة يدها بينما هي تعبر الشارع و ذهنها تائه. حاولت النهوض لتتعقب الولد. عجزت. حاولت من جديد. انهارت. كانت تريد فقط استرداد الهاتف الذي دأبت على أن تدفن به أسرارها كل ليلة. حين تختبئ داخل غرفتها تلتقط لها صورا خاصة تدفنها بداخله. بالهاتف أيضا عشرات الصور لوالديها قبل أن تصعد روحاهما إلى السماء. كانت تزورهما كل ليلة بمقبرة الهاتف حين ينام القوم. تناجيهما في سكون الليل. عندما عادت إلى البيت، لم تعد تتذكر إن كان الوغد الهائج هو الذي خطف منها الهاتف أم هي التي ناولته له راضية كي تأمن شره. بكت سلمى كثيرا . غاص البيت كله في بحر من الحزن. بعد أيام، سقطت صريعة كدب جريح .. مهزوم.. عم الظلام الدامس البيت بكامله. حين صحت ظلت تسمع كلام الجارات يعزينها في الفقدان.

ليالي الشتاء جافة وقاسية. وهذه المدينة البائسة القابعة تحت جناح الضباب الكثيف تحولت فجأة إلى مدينة للأشباح. ما إن يحل الليل وتتدحرج الشمس وراء الجبال حتى تصبح المدينة أشبه بصحراء ممتدة من السكون والفراغ. يهجم الظلام بعنف على الشوارع والأنهج والأزقة، ينهشها ويعمِّق وِحشتها. تُوصد الأبواب وتُسدل الستائر على النوافذ بعد إحكام غلقها. تختفي كل مظاهر الحياة إلا من بعض الأضواء التي تنوس من الفتحات الصغيرة عبر ثقوب الأبواب والنوافذ أو من بقايا الفوانيس التي لم تقتنصها حجارة الصبية العابثين أثناء النهار.

ليل هذه المدينة موحش لا يخترقه سوى صوت ناقوس الكنيسة العتيقة التي تتوسط الشارع الرئيسي الطويل الممتد في استقامة كطريق يعبر الصحراء بلا تعرجات أو التواءات. لا أحد من السكان ينبئك متى أُنشِت تلك الكنيسة أو من أنشأها. ألفها الناس وألفتهم. ألفوا دقات ناقوسها الرتيبة المكررة. ألفوا ألوانها البسيطة الجذابة. ألفوا أنوارها الساطعة. ألفوا أناشيد الآحاد يرددها المصلون في خشوع وانسجام. يشعر السكان بالفقد كلما صمت الناقوس أو أُطفِئت الأضواء.

يحاذي الكنيسة من الجهة الشرقية مسجد قديم بصومعته السامقة. يرتفع عبر مكبر الصوت من أعلاه صوت المؤذّن عند كل صلاة، يتردد صداه في الأرجاء ويبلغ حافات المدينة فيبعث في كل مكان يبلغه نوعا من الطمأنينة والخشوع، فترى الناس يهرعون إلى الله ويلبون النداء. يلجون إلى المسجد عبر أبوابه الكثيرة وقد غُلّفت أرواحهم بهالات قدسية سرعان ما ينزعونها بعد الفراغ من الصلاة، يُعلّقونها على المشاجب ثم يخرجون لاستقبال الحياة بما فيها من خبث وعنف وقسوة. في هذه المدينة تعايش الناس في ألفة ووئام قبل أن تصاب بلوثةٍ هذه الأيام.

شعرت بالزمن يلفني ويعيدني الى سنوات خلت، لما ولجت شارعا يمضي بي الى دروب صغيرة مليئة بأصحاب المحلات التجارية ودكاكين بائعي الذهب ومكتبات تعد على الأصابع. أشهرها كانت مكتبة "عمي قاسم". مكتبة ظاهرها صغير لكن عمقها ككهف من كهوف الأزمنة الغابرة. تطل عليك الكتب من الداخل بكل أحجامها وألوانها ومواضيعها. كان "عمي قاسم" موسوعة، لا يستعمل القلم للتذكر، كانت ذاكرته قوية. ما ان تسأله عن أي كتاب، حتى يجيبك بالإيجاب. نادرا ما يقول لك والحسرة تعصر ملامحه "آسف، لا يوجد." لفني الزمن، وأعاد شريط الماضي أمامي. رأيتني واقفة أمام مكتبة "عمي قاسم"، أنتظر دوري، حيث كانت المكتبة تعرف ازدحاما غير طبيعي. سألته عن رواية "لقيطة" للأديب محمد عبد الحليم عبد الله. اختفى بين كتبه وكان يتحرك ببطء شديد بسبب إعاقة في رجله. يتحرك ويتكئ أحيانا على عكازه وأحيانا أخرى على كتبه. عاد "عمي قاسم" وهو يحمل الرواية مع ابتسامة انتصار عريضة. أخذتها وحضنتها بين يدي كأنني أخاف أن يراها أحد. مشيت كثيرا لكي أصل الى البيت. التفت ساعتها حولي، كانت مكتبة "عمي قاسم "مغلقة. بدون ألوانها الزاهية التي كانت تتراقص أمام عينيك على بعد أمتار. دليل على انها مغلقة منذ زمن. حلت محلها صناديق خضر وفواكه، كان صاحبها يصرخ بأعلى صوته عن الثمن حتى يجلب المارة. بالأمس، كانت مكتبة "عمي قاسم" سيدة المكان، كل المواعيد عند "مكتبة عمي قاسم". لكن لمحتني أمشي بخطى سريعة لكي أصل الى البيت وأبدا في قراءتها. اقتربت من بيتنا المتواجد على بعد 3 كيلومترات من وسط المدينة. أخذت الرواية ووضعتها تحت ثيابي حتى لا يلمحها أحد، وخصوصا أخي الذي كان يرفض أن أقرأ أي كتب غير الكتب المدرسة. لأنه كان يعتقد ان الكتب تفسد سلوك الفتاة. دخلت خلسة الى البيت، وجدت أمي تسألني عن سبب تأخري، أجبتها بأنني كنت أبحث عن كتاب للمدرسة. "أمي"، رغم أنها لم تلج المدرسة يوما، الا أنها كانت دائما تحفزني على الدراسة. ولجت غرفتي وفتحت أول صفحة من الرواية. وبدأت أقرأ.

شعرها مشدود إلى الوراء على شكل ذيل حصان يتدلى كشلال ماء بلونه الخرنوبي الجميل، تبعثر ما تناثر منه فوق عنقها وكتفيها. كانت بين الفينة والأخرى تخلل أصابعها في خصلاته لتعيده إلى الوراء، فيرتمي فوق كتفيها.

تذرع رواق المحكمة بتصميم عجيب، في يدها اليمنى حقيبة جلدية سوداء منسجمة مع لونيْ تنورتها القصيرة وحذائها ذي الكعب الرقيق العالي. وباليد اليسرى أمسكت ملفا كرتونيا ضاجا بالوثائق والمستندات والشهادات وتقارير الخبراء والفنيين.

تمشي محدثة ضجة بدقات حذائها ذي الكعب الحاد، الدقات الموقّعة تلفت أنظار العابرين إليها. تتجه نحو مكتب معلوم دأبت التردد عليه منذ اتخذت قرارها بأن تسترد ما يحاول الآخرون اغتصابه منها. عرفت التفاصيل المؤدية إلى ذلك المكتب، وتدربت على مسك مقبض الباب النحاسي اللماع. صارت تدخل دون استئذان. كانت في البداية تطرق على الخشب الأبنوسي ثلاث طرقات موقعة. تنتظر كلمة "تفضل" لتعبر الباب بكامل أناقتها وتغمر المكان بضجيج عطرها وأنوثتها التي لم تقدر الهزات على محو آثارها.

تمشي وفي رأسها أتون يتأجج وبركان من الغضب ما زالت حممه تتآكل في جوفه باحثة عن فتحة مؤدية إلى الفوهة لتنفلت الحمم من الجوف فتلتهم كل ما يقع في طريقها. هي تدرك أنه إن انفتحت الفوهة واندفعت الحمم فإنها ستلتهم كل ما يعترضها. في جوفها وبين جنبيها تستعر مساحة ممتدة من الحقد والنقمة والكراهية. صار كل شيء أمامها عابسا بلون الحزن المكدس على قلبها.

زارت مكاتب كثيرة لخبراء محلفين وغير محلفين، ومنحوها شهائد وتقارير. وأضافت إلى كل شهادة شهادة تؤكد صحتها ومختومة وموقعة. بعض التقارير يقسم أصحابها ويوقعون أن تلك الوثائق لا لوثة فيها ولا تدليس.

سلّمت ورقة اختبار اللغة العربية للمعلمة الواقفة بجانبي، فخربشت في ورقة التوقيع بسرعة، ثم حملت أغراضي وخرجت بخطوات بطيئة، أجرّ قدمي جرًّا. وقفت أعلى الدرج وتنهدت تنهيدة طويلة. كانت صديقتي سلمى تنتظرني في الساحة الخارجية، نظرت إليها ونظرت إليّ، جلسنا لدقائق معًا، ثم خرجت بعد أن سمعت اسمها عبر جهاز الميكروفون. ودّعتها غير مصدقة أن هذا سيكون آخر لقاء بصديقتي الحبيبة.

كنت قد طلبت من والدي أن يتأخر قليلًا حتى أشبع نظري بزوايا المدرسة. جلست أتأمل وجوه التلميذات اللواتي اعتدت رؤيتهن طيلة أربع عشرة سنة، كبرت معهن وعشنا تجارب الطفولة معًا. قد نختلف كثيرًا، ولكن شيئًا ما في العِشرة الطويلة يجعل الفراق مؤلمًا. أحسست بشعور غريب، وكأنه ألم في قلبي.

سمعت اسمي، ثم وقفت وألقيت نظرة الفراق الأخيرة، وارتديت عباءتي ونقابي ببطء، لعلي أطيل دقائق الوصول قليلًا. تنهدت مرة أخرى، ولما ركبت السيارة التفت لرؤية الباب، كانت تلك المرة الأخيرة التي أراه فيها يبتعد عني وأبتعد عنه.

مرت فترة ليست بطويلة، وعدت إلى وطني. اليوم هو يوم جديد. تباطأت اليوم مرة أخرى، ولكن هذه المرة لعلي أبطئ ساعة اللقاء الجديد. ذلك الألم عاد إليّ مرة أخرى، وكأنني تلميذة في الصف الأول الابتدائي. يا ليت سلمى معي اليوم! تمنيت لو أرى ابتسامتها الجميلة وأستمع إلى أحاديثها الممتعة. مسحت بسرعة دمعة صغيرة تسللت إلى وجهي قبل أن يراها أحد.

ارتديت عباءتي وجلست في السيارة. من هم هؤلاء؟ ومن أساتذتي؟ وأين مؤسستي؟ لقد اختلف الطريق، واختلف الباب، واختلفت الوجوه. أين سلمى؟ أين الفصل؟ وأين تلميذات الفصل؟

تحجرٌ في حلم وحيد

يحرسه الخوف من الحياة

يقبض الرماد عليه

صهوة قلبه

ويتضاءل كشبهةٍ تطرق سحابة بوح

ثم تجرح اكتمالها

فتور الذاكرة.

تتآمر العربات على سفك طرقاته

يتآكله زمنٌ مؤقت

بمزاجية البحر

معروض للبيع، فمن يشتري؟

وطن عمره آلاف السنين، كتبت فيه أول أبجدية، في قلبه بنيت حضارة صحرواية، أعمدة طويلة، مسارح رومانية قديمة، أسواق عريقة رائعة، مدفن أول نبي.

بحرٌ جميل، جبل شامخ، أنهار طويلة، وسهول خيرة.

وطن قدماه سومريتان، قلبه عربي، ورأسه تائه بين الأمم.

فقد نصف أرضه في صراع الأمم، ينتظر ضياع النصف الآخر في فتنة الأهل.

من يشتري وطنا؟

غلبه التنافر والتناقض، كفرت به الأديان، و جننته الأفكار، وثملت عينيه القوميات.

من يشتري وطنا؟

أرضه غنية بالنفط، وبحره يطفو على الغاز، وشعبه جائع، ضائع.

فيه ألف قبيلة، ولا يوجد فيه مواطن واحد.

حدوده الرماح المتصارعة، والدماء المسفوكة.

من يشتري وطنا؟

إضاءة :

كم نحن بحاجة ماسة للحفر في المتن الشعري والغنائي الإنشادي للتعبيرات الشعبية المغربية التي طالها الإهمال والتناسي. إنه إرث المغاربة الأحرار الذي أبدعه بسطاء المواطنين و الحرفيين و الصناع التقليديين المعبرين بشعرهم وزجلهم و نظمهم الشعبي عما كابدوه من هموم حياتهم ، وما صاغوه من أغراض شعرية لفن الملحون باعتباره أحد التعبيرات الجمالية التي رأت النور في بيئة خاصة ، مذيبة وملهبة لم تعقهم مع ذلك عن الإفصاح بنظم الكلام المعسول ، والصدح بإنشادهم المصقول عن آمالهم وأحلامهم وتصوراتهم للحياة والأحياء ؛ إنها بيئة : "تافيلالت" ، مرتع الإنشاد والطرب، والمروءة والعجب .

- عن فن الملحون ونشأته :

يرجع الدارسون وفق موسوعة : "معلمة المغرب " (2) إلى ظهور البوادر الأولى من شعر الملحون بالمغرب إلى العهد الموحدي في القرن الثاني عشر ويعتبر هذا الفن رافدا أساسيا للذاكرة الفنية المغربية، اتخذ من لهجة المغاربة الأحرار أداته المعبرة عن مشاعر بسطاء القوم من الحرفيين والصناع التقليديين، و قد رأى النور بمنطقة : " سجلماسة " و " تافيلالت " تحديدا، ثم تطور وانتشر بعد ذلك في المدن التاريخية التي اتخذتها الأسر الحاكمة في العهود الماضية عواصم لها ك: مراکش و فاس ومکناس وكذا مدينة سلا.

و الملحون شعر شفهي له حفاظه ورواته ومطربوه المنشدون لأشعار شيوخه بفصاحة في الأداء وبيان في الايصال وفق ايقاعات دقيقة بواسطة آلات موسيقية تقليدية من صنع الحرفيين و المغاربة الشعبيين.

و يمكن اعتبار فن الملحون ؛ توثيق للذاكرة الجماعية، وحفظ لتراثها الشفهي من الضياع عبر تسجيلها صوتيا . وهو يختزل بعضا من مقومات الثقافة ؛ المغربية / العربية / الأمازيغية / الاندلسية ،

و مظاهر حياتها الأصيلة.

وقد أدرج هذا الفن أخيرا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بمنظمة اليونيسكو في دورتها الثامنة عشرة ، بتاریخ : 6 دجنبر 2023 .

إنَّ المَنْفَى لَيْسَ مَحصورًا في إطارٍ زَمَانيٍّ ، أوْ حَيِّزٍ مَكَانيٍّ ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ تأثيرِهِ العَمِيقِ في الشُّعُورِ والوِجْدَانِ ، واشتمالِهِ عَلى آلامِ الغُربةِ وَالحَنِينِ إلى الوَطَنِ ، واحتوائِهِ عَلى مَعَاني الاستلابِ والاغترابِ ، رُوحًا ومَادَّةً ، فِكْرًا ومُمَارَسَةً . وَالمَنْفَى لا يَحْمِلُ فَلسفةَ الانتقالِ في الزَّمَانِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا يَصْنَعُ زَمَانَهُ الخاص الذي يَقُومُ عَلى صُوَرِ الذاكرةِ المُحَاصَرَةِ . وَالمَنْفَى لا يُمَثِّلُ فِكْرَةَ الاقتلاعِ مِنَ المَكَانِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا يَصَنَعُ مَكَانَه الخاص الذي يَقُومُ عَلى أحلامِ الوَطَنِ المَفْقُودِ . وهَكذا يُصبح المَنْفَى هُوِيَّةَ مَنْ لا هُوِيَّة لَه ، ويُصبح التاريخُ عِبْئًا عَلى الحَضَارةِ ، وتُصبح الحَضَارَةُ إعادةَ تأويلٍ للتاريخ . فالتاريخُ الشَّخْصِيُّ للفَرْدِ يَطْرَحُ تَساؤلاتٍ عَن قِيمَةِ الإنسانِ بِدُون وَطَنٍ ، والتاريخُ العَامُّ للمُجْتَمَعِ يَطْرَحُ تَسَاؤلاتٍ عَن مَعْنَى الزَّمَانِ بِلا مَكَانٍ . لذلكَ صَارَ المَنْفَى نَوَاةً مَركزيةً في الشِّعْرِ والفِكْرِ عَلى حَدٍّ سَوَاء ، فالشاعرُ الفِلَسْطِينيُّ محمود دَرْويش ( 1941 _ 2008 ) وَظَّفَ المَنْفَى في شِعْرِهِ كَقِيمَةٍ لُغويةٍ وَحَقيقةٍ مُتَشَظِّيَةٍ . يَقُولُ درويش في قصيدته ( رسالة مِنَ المَنْفَى ) : (( مِنْ أيْنَ أبْتَدِي ؟ / وَأيْنَ أنْتَهِي ؟ / وَدَوْرَةُ الزَّمَانِ دُونَ حَد )) .

صَارَ المَنْفَى عَمليةَ دَوَرَان في حَلْقَةٍ مُفْرَغَةٍ ، لا تُعرَف البِدَايةُ ، ولا تُعرَف النِّهَايَةُ . إنَّهُ مَتَاهَةٌ وُجودية ، والإنسانُ فِيهَا ضَائعٌ وحَائِرٌ ، وَدَوْرَةُ الزَّمَانِ مَفتوحةٌ بِلا حُدُودٍ ، وَتَضْغَطُ عَلى المَشاعرِ والأفكارِ ، وَالوَقْتُ دائمًا طَوِيلٌ عَلى الشخصِ المُعَذَّبِ ، حَيْثُ إنَّهُ يُعَاني في كُلِّ لَحْظَةٍ، وَيَتَمَنَّى لَوْ يَمَرُّ الوَقْتُ سريعًا وَيَنْقَضِي كَي يَرتاحَ مِنَ الألَمِ والعَذابِ ، فالثَّوَاني بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَالدَّبَابيسِ المَغروسةِ في جِلْدِه . وَشِدَّةُ الوَخْزِ تَمْنَعُهُ مِنَ الاستمتاعِ بِعُمْرِهِ ، وَشِدَّةُ الألَمِ تَجْعَلُهُ عَاجِزًا عَن قَضَاءِ الوَقْتِ مَعَ أحْبَابِه . حَتَّى هَؤلاء الأحباب لَيْسَ لَهُمْ وُجُود في الواقعِ، فَهُمْ غَائبونَ أوْ مُغَيَّبُون . وَالمَنْفَى قَادِرٌ عَلى تَوليدِ الاغترابِ بشكلٍ مُستمر في الإطارِ الزَّمَانيِّ ، وإنتاجِ الغِيَابِ بشكلٍ دائم في الحَيِّزِ المَكَانيِّ. لذلك ، كانَ المَنْفَى هُوَ الغِيَاب الذي لا يَغِيب ، والمَاضِي الذي لا يَمْضِي .

مُبرّر اختيار هذا العنوان، هو البيت التّالي للمتنبّي الذي نقترحه للتّحليل:

وَشَرُّ مَا قَنَصَتْهُ رَاحتي قَنَصٌ***شُهْبُ البُزَاةِ سَوَاءٌ فِيهِ وَالرَّخَمُ

ومن السّياقات العامّة الحاضنة لقصيدة هذا البيت، ما ذكره الخطيب التّبريزي أنّ المتنبّي نظمها مُعاتبًا، وأنشدها في محفلٍ من العَرَبِ، أمّا السّياق الخاصّ فيروي الشّارحُ أنّ سيف الدّولة إذا تأخّر المتنبّي عن مدحه شقّ عليه ذلك وأحضر من لا خير فيه، وتقدّم إليه بالتّعرّض له في مجلسه بما لا يُحبّ، أمّا السّياق الثّالث الأخصّ فيُذكر أنّ القصيدة قيلت لمّا أكثر سيف الدّولة في التّعريض بالمتنبّي مرّة بعد مرّة، وعندها قال يُعاتبه.

ثلاث سياقات متداخلة، ولكنّها متباينة من حيثُ طبيعة العلاقة بين الشّاعر والأمير، فنجدها عتابًا في السّياق العامّ الأوّل وتعرّضًا أو تعريضًا في السيّاقيْن الثّانييْن. والعتاب يقع في درجة أقلّ من التّعريض لأنّه خطابٌ يضمر مودّة ورغبة في إدامة الوصال، وإذا ما تجاوز حدّه شارف التوبيخ والتعريض وربّما تحوّل هجاءً. وفي العتاب قال ابن رشيق في كتاب العمدة: "العتابُ وإن كان حياة المودّة، وشاهد الوفاء فإنّه باب من أبواب الخديعة، يُسرعُ إلى الهجاء، وسببٌ وكيدٌ من أسبابِ القطيعةِ والجفاء، فإذا قلّ كان داعية الألفة، وقيد الصّحبة، وإذا كثُر خشُن جانبه وثقُل صاحبه"[1].

فالعتاب واقعٌ بين الودِّ والصدِّ، والولاءِ والبغضاءِ، والقطيعةِ والجفوةِ. منطقةٌ وُسطى يمكن أن يزلّ فيها اللّسانُ ويُغالى فيها بالكلام الموحش، فتُحزّ الرقابُ بسببه وتطيرُ الأرواح. فالعتابُ موضوعٌ زلقٌ رخوٌ لأنّه مزيجٌ من الشيء ونقيضه، ولذلك أوردَ ابن رشيق خبرًا حول قصيدة المتنبّي التي تضمّنت البيت المُصدّر يقول أنّه "كاد يُقتل عند انصرافه من مجلسِ إنشادها وهذا الغرورُ بعينه"[2]. ويبدو من خلال الخبر أنّ الشّاعر قد أضرعته حمّى العتاب فأفرط وتجاوز الحدّ وخرج من تلك المنطقة الوسطى الرجراجة إلى "السُّباب" وشارف تخوم الهجاء. وما يؤكّد ذلك شواهد كثيرة منها أنّ المتنبّي غيّر عجز بيت في المقطع الأخير من القصيدة فقال في الأوّل [البسيط]:

لَئِنْ تَرَكْنَ ضُمَيْرًا عَنْ مَيَامِنِنَا*** لَيَحْدُثنَّ لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ النَّدَمُ

ثمّ بدّل العجُز مستدركًا بالتكنية عليه بضمير الغيبة الجمع قائلاً:

لَئِنْ تَرَكْنَ ضُمَيْرًا عَنْ مَيَامِنِنَا*** لَيَحْدُثنَّ لِمَنْ وَدَّعْتُهُمْ نَدَمُ

ويكاد ابن رشيق ينفرد بهذا الخبر وقد رأى فيه رغم جودته "غايةً من القبح والرّداءة"[3] من جهة الواجب والسّياسة. وعلى الرّغم من خروج المتنبّي من التّصريح (لسيف الدّولة) إلى التّعريض والتّلميح (لمن ودّعتهم)، فإنّه في كلّ الأحوال قد جاوز العتاب لا محالة، وربّما كان التّعريض والتّورية بضمير الغيبة الجمع، أهجى من التّصريح.

وإذا ما تجاوزنا مسألة السّياق ونظرنا في البيت المذكور من حيثُ موضعُه من القصيدة ككلّ، لألفيناه واقعا في المقطع الأخير، فهو البيت الخامس والثّلاثين من جُملة سبعٍ وثلاثين بيتًا للقصيدة ككلّ. فالبيت ينضوي ضمن قفلة القصيدة وحصيلة العتاب ومآل الكلام، سبقته شكوى من برود قلب الممدوح وعدم الاحتفال به والإقبال عليه، إلى مدحٍ خفيف لسيف الدّولة بعلوّ الهمّة ووقوع مهابته في قلوب الأعداء أبلغَ من الأبطال والسّيوف التي معه، ثمّ يستأنف العتاب من جديد فيذكره بأنّه لم يشمله عدلُه ولم ينصفه وقد استوت في عينيه "الأنوارُ والظّلمُ"، وفي قسمٍ لاحق يتحوّل العتاب إلى فخرٍ بالقلم والسّيف وركوب الأهوال، ثمّ يستأنف اللّوم والعتاب في مقطع ثالث مع تلميح بالرّحيل والانقطاع بقوله "أرَى النّوى تَقْتَضِينِي كُلَّ مَرِحَلَةٍ"، ثمّ تأتي القفلة المتكوّنة من ثلاثة أبيات أخيرة يمكن أن نختزلها في معنييْن: حصيلة ما كسبَ (مَا قَنَصَتْهُ رَاحَتِي) وحصيلة ما قال (عتابٌ إلاّ أنّه مِقَةٌ، درٌّ إلاّ أنّه كَلِمُ)، أو لنُسمّها حَصِيلَة المال والأقوال، المالُ يستوي فيه الشّاعر مع أراذل الشّعراء وخِساسهم (البُزاة والرّخم)، وكذلك القول الشّعري الذي يستوي فيه الحبّ مع العتاب فهو درٌّ وكَلِمٌ في آنٍ.

وإذا ما نظرنا إلى البيت المذكور في مستوى بنية القصيدة ككلّ، وجدناه أقرب إلى بيت التّخلّص باعتباره يأتي بعد أن أزمع المتنبّي الرّحيل إلى مصر وقرّر الانقطاع النّهائي عن الممدوح. مثلما تشِي صياغته التركيبيّة القائمة على الإخبار بجملة تقريريّة مثبتة ومُصدّرة بواو الاستئناف الدالّة على الجمع والترتيب والتّعقيب. إذْ تأتي جملة البيت وصلاً معنويّا على ما سبق من ثلاثة شُرور جناها الشّاعرُ خلال صحبته لسيف الدّولة وهي على التّوالي:

- شرُّ الصُّحبةِ من خلال قولِه في البيت الذي سبِقَ: "شرُّ البلادِ مَكَانٌ لاَ صَدِيقَ بِهِ"

- شرُّ الكَسْبِ عامّة في قوله في نفس البيت: "وشرُّ ما يكسبُ الإنسانُ ما يَصِمُ"، أي ما شرّ ما كسبه هو ما عابه وأذلّه في إشارة خفيّة إلى أنّ هبات وعطايا سيف الدّولة وإن كثرت، فهي لا تُعادلُ تقصيره في حقّة وإيثاره لحُسّاده.

- شرُّ الكسب بالشّعر خاصّة في البيت المذكور "وشرُّ ما قَنَصَتْهُ راحتي".

فالاستئناف في جملة البيت الأخير، جاء على معنى التّعقيب إذْ هان الكسبُ والرّبحُ عَقِبَ انتفاء الصّحبة والمعاملة اللائقة بالشّاعر، وكذلك على معنى التّرتيب أو الترتّب في الشدّة نزولاً، إذْ لا قيمة ولا مذاق لما يكسبُ من عطى الممدوح إذا اهتزّت العلاقة وشابتْها الجفوة والتبرّمُ.

البيتُ يعتريه الكثير من اللَّبس والإبهام لغويًّا ومعجميّا وبلاغيّا ودلاليّاً، فعلى المستوى النّحوي جملةٌ اسمية واحدة: مبتدأ "شرُّ ما قنصته راحتي" وخبر قائم على مركّب تمييز "قَنَصٌ شهبُ البُزاة سواءٌ فيه والرَّخمُ"، وصرفيًّا هو مُركّب تفضيل صيغته "شرُّ"، وهي من الصّيغ الخلافيّة بين النّحاة فثمّة من يراها صيغة سماعيّة جامدة مثلها مثل "خير"، وثمّة من يُجوّز إرجاعها إلى صيغة "أَخْيَرًا وأشَرًّا" وسقطت الهمزة لكثرة استعمالها حذفًا شاذًّا. غير أنّ اللَّبس يلامس التّفضيل نفسه، فإن كان يُوحي في ظاهره التركيبي بالتفضيل على الزّيادة من قبيل "وأفعلُ ما"، فإنّنا نُلفيه في مستوى المعنى "وشرُّ" دالاًّ على التّفضيل على النّقصان، أي الزّيادة طردًا في أمرٍ سيّء وقبيح. فكأنّ ظاهر القالب التركيبي الشكّلي مدحٌ وتفضيلٌ، أمّا معناه ومقصده فذمٌّ وعتاب.

وقد لا يقف اللّبس والاشتباه عند الجانب التّركيبي، فبلاغيّا يحقّق البيتُ حُكما خبريًّا ذا فائدة، إلاّ أنّه قد يخرجُ عن مقصوده الإخباري إلى معانٍ سياقيّة ثاوية فيه كإظهار الضّعف والتحسّر على انفراط العلاقة بسيف الدّولة وخيبة الأمل، وقد لا يخلو البيتُ أيضًا من معنى الإنكار وإن جاء على صيغة جملة خبريّة مثبتة شكلًا. أمّا على مستوى الأسلوب فلو اختزلنا البيت في معنى "أسوأ القنص ما اشترك فيه شهبُ البُزاة والرَّخم"، لألفيناه محقّقا لظاهرة التّناصّ مع مثلٍ عربيّ قديم تعاورته كتب الأمثال ونصّه "شرّ صيدٍ صِدْتُه، ما شاركتني فيه اللّئامُ". فهل يمكن القول بالتّالي أنّ البيت المذكور هو إخراجٌ للمثل القديم من مستوى الإطلاق والإرسال إلى مستوى التّقييد والتّخصيص على سيف الدّولة وشُعرائه؟ وقد يمتدّ التناصّ إلى الشّعر أيضا إذْ رأى أصحاب كتب السّرقات والمآخذ مثل أبي العبّاس المهلّبي ومحمد بن أحمد العميدي[4] أنّ المتنبّي قد أخذ المعنى بغير اللفظ من بيتٍ لشاعر اسمه الحسن بن القاسم ويُلقّب بالدّاعي العلوي وفيه يقول:

إذا كُنتَ ذا بَصَرٍ فميّزْ فضْلَ مَا*** بين الفَراءِ وبينَ صَيْدِ الأرنبِ

ويعتقد العميدي أنّ المتنبّي قد قلبَ الفَراءَ وهو حمار الوحش بازًا والأرنب رخمةً.

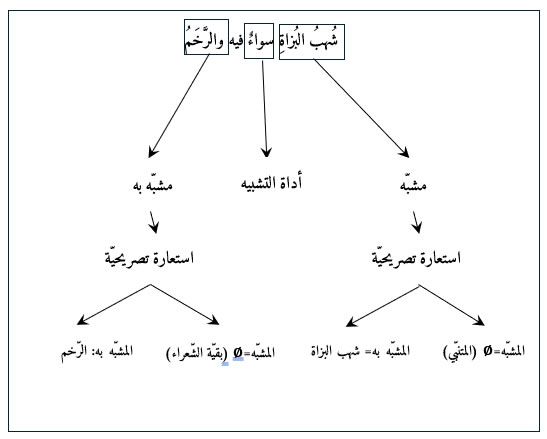

أمّا إذا يمّمنا النّظر في عجز البيت من النّاحية البلاغيّة، سنكتشف تداخُلاً آخر أساسه تركيب الاستعارة على التّشبيه، فداخل كلّ من المشبّه والمشبّه به استعارة تصريحيّة، ويمكن تمثيل هذا التّداخل والتّراكب بالخُطاطة التّالية:

ولئن تساءلنا عن سرّ الاستعارة الكامنة في التّشبيه، لِمَ أرسى اختيار المتنبّي على صورة الباز وطائر الرّخمة لإجراء المقارنة بينه وبين خِساس الشّعراء في بلاط سيف الدّولة؟

مرّة أخرى، نرى وأنّ مبدأ اللَّبس والتّماهي هو النّواة المولّدة للصّور والمعاجم في القصيدة، فيبدو الاختيار المعجمي متناسبًا ومعقودًا على ما قبله وتحديدا على ما جاء في شكل قالبٍ حكميّ في أبيات المطلع وفيه يقول:

وَمَا انْتِفَاعُ أَخِي الدُّنْيَا بِنَاظِرِهِ***إِذَا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأَنوَارُ وَالظُّلَمُ

ومغزى الحكمة في المُطلق هو أنّه لا نفعَ للإنسان البصير إذا لم يُميّز بين الأنوار والظّلم، وتخصيصًا تصبح الحكمة موجّهة لسيف الدّولة ليُميّز بين المتنبّي وغيره من الشّعراء ممّن لم يبلغوا درجته، فلا ينبغي أن يستويا في عينيْ الممدوح. وبالتالي نستطيع أن نفهم مبرّر الاختيار على الباز والرّخمة بناءً على مبدأ الخلط والتماهي في عين الممدوح التي لم تميّز الشّاعر الباز من بقيّة الطّيور الرّخم. غير أنّه مرّة أخرى قد لا تفي فكرة التماهي بالإجابة إذا لم نتساءل عن سبب الاختيار للباز والرّخمة عن دونها من بقيّة الطّيور. وهنا تُسعفنا الدّلالة المعجميّة بأحد مكوّنات التّناسب في القصيدة بين الصّورة والمعجم والسّياق. فبالعودة إلى المعاجم نكتشف أنّ الباز والرّخمة يتعارضان في أغلب الخصائص والطّباع ويتشابهان في اثنين فقط وهما: اللّون والشّكل، ويمكن أن نتمثّل المقارنة بينهما بالجدول الموضّح التّالي:

|

|

الباز |

الرّخمة |

|

نقاط التّعارض |

- يصطادُ بالانقضاض على الفريسة. - يعشّشُ في الأماكن العالية. - يُضرب به المثل في الذّكاء وحدّة البصر. - قالوا: "إنّ المعالي لها بازٌ به افتخرت". - من فصيلة النّسور. |

- لا تصطاد، وإنّما تعيش على أكل الجيف وجثث الموتى المتعفّنة - تعشّش في المنحدرات والأماكن الواطئة. - يضرب بها المثل في الغدر والموق والقذارة. تأكل العذرة (مجمع الأمثال للميداني). - قالوا في كتب الأمثال: "أمْوَقُ من الرَّخْمَةْ" والموقُ هو الحمق في غباوة. - من فصيلة العقبان النسريّة. |

|

نقاط التّشابه |

- الباز أشهبُ، وهو ما فيه بياضٌ يصدعه سوادٌ. |

- الرخمة طائرٌ أبقعُ على شكل النّسر خلقةً، إلاّ أنّه مبقّعٌ بسوادٍ وبياضٍ يقالُ له الأَنُوقُ. |

بين بياضٍ غلبَ على السّواد (أشهب) وسوادٍ غلبَ على بياضٍ (أَنُوق)، اختلطت الألوان على سيف الدّولة ولم يعد يفرزُ بَازِيه عن فصيلة العقبان النّسريّة، ولا صوتَ "طائره المحكيّ" عن الصّدى، تماهت أمام عينيه الألوان، فزاغت بصيرته وصار يراه ولا يراه، بل يراهم ولا يراه، وهو "أخيرُ زمانه" "والنّفيسُ الغريبُ حيثما كان"، فهو النّسرُ وسط العقبان وشتّان بين الأصيلِ والهَجينِ، ولذلك لامه وأغلظ في عتابه ليقول له سائلاً: كيفَ يُساويهم في المَنْزِلَةِ والنّوالِ وهمْ دونَهُ في القِيمة والمَقَالِ؟ وكيف يكون بينهم ومنهم وهو الصّوتُ وهمُ "الصّدى"؟

وليست سمة التناسب وحدها هي ما يبرّر تركيزنا على هذا البيت بعينه، بل ظاهرة أخرى تكادُ تخترق الشّعر العربي والإنساني بقديمه وحديثه، ألا وهي استعارة "الشّاعر الطّائر" وفي مقابلها صورة سلطان المجلس ناثر الحَبَّ، والأديبُ طائر يحطّ ويلقطُه من هُنا وهُناك. صورة اعتورها الشّعراءُ قبل المتنبّي وبعده باستعارات متقاربة. فها هو الشّاعر اليمنيّ محمد بن حمير الهمداني يقول[البسيط]:

مُيمِّمًا قَصْدَ أبوابِ المُلوكِ ولي...قَدْرٌ يُجَلُّ وحظٌّ عِنْدَهُمْ يَفِـــرُ

إِذَا الغَوِيرُ نَبَا بي زُرْتُ دُمْلُوةً...فالطّيرُ يسقُطُ حيثُ الحَبُّ ينتَثِرُ

وقريبٌ من هذه الصّورة يقول بشّار بن بُرد في والي البصرة في خلافة المنصور عُقبة بن سلم مُشيدًا بجزالة عطاياه[الخفيف]:

حَرَّمَ اللّهُ أنْ ترى كابنِ سَلـْـمٍ...عُقْبةِ الخَيْرِ مُطْعِمِ الفُقَـــراءِ

يسْقُطُ الطّيرُ حيثُ ينْتثِرُ الحَبـْ...بُ وتُغْشَى مَنَازِلُ الكُرَمــَـاءِ

غير أنّ المتنبّي وإن سار على سَمت القالب الاستعاري القديم، فإنّه وسّع من طاقة التّرميز والتّخييل، فزاغَ عن صورة الطّائر اللاّقط للحَبّ إلى الطّائر الصّائد من الجوارح، يصيد الفريسة الحيّة ولا يقتات من الجيف. وكأنّه بذلك يحاول إسْماء منزلة الشّاعر الطّائر من مجرّد فرخٍ داجنٍ لاقطٍ للحبّ، إلى كاسرٍ حُرٍّ متوحّشٍ يتأبّى عن التّرويض والتّدجين، بل شحنه بسمة الكبرياء والتّعالي وعزّة النّفس، فهو الطّائر الصّادح الذي يظلّ مستعليًا منفصلاً ولا يحطّ وسط العقبان والرّخم.

وداخل نفس الحيّز التّصوّري للشّاعر الطّائر، استطاع المتنبّي أيضًا أن يلعبَ على رمزيّة الألوان لا سيما ثنائيّة الأبيض والأسود، فصوّر لنا طائر الباز الأشهب (بياضٌ غالبٌ على قليل من السّواد) وهو يحطّ وسط أسراب الرّخم فينطمسُ بياضه ولم يعد يُرى وسط السّواد الغالب على الرّخم الحمّاء. فبين الشُّهْبَةِ التي هي بياضٌ مُشربٌ بأدنى سوادٍ والحَمْأةِ وهي السّوادُ الغالبُ على البياض، انطمست الألوان وتشابهت ولم يعد يُرى النّسرُ الأشهبُ وسط العقبان السّوداء المُدجّنة. تماهت الأشياء وضاعت الرؤية بضياع النّظر والتّمييز والكلُّ معقودٌ بما سبق من كلامٍ في أوّل القصيدة وهو استواء "الأنوار والظّلم".

هكذا شكّلت استعارة الطّائر مَحْمَلاً خصبًا اصطفى منه الشّعراء عديد المعاني مثل الإباء والانعتاق والتّسامي، فبعد ما يقارب عشرة قرون من الزّمان سيكتب الشّاعر الفرنسي "شارل بودلير" قصيدة "طائر القطرس" بنفس الأحياز التّصوريّة القائمة على ثنائيّة الشّاعر الطّائر. وبحسّ فنّي بديع اختار "بودلير" القطرس ملك السّماء الذي يقضي جلّ حياته مُحلّقا ولا يحطّ على اليابسة إلاّ نادرا ليمارس الحبّ. غير أنّه أحيانا قد يحطّ في المكان الخطأ فيقع على دفّة السّفن وعندها يقبض عليه البحارة، فيتسلّون بنتف ريشه وقتله مغالبةً للسّأم والملل.

وبين قطرس بودلير "ملك الغيوم"، وباز المتنبّي "الصّادح المحكيّ" تواشجات وتقاطعات كثيرة وإن تباعدا في الزمان والمكان، وقد يكون من أهمّ ما يجمع بين المثاليْن خاصّيتان يشترك فيها المتنبّي مع بودليير: الأولى هو فكرة الشاعر الطائر الممزّق بين الأرض والسّماء، بين حاجيات اليومي ومنشود العالم المثالي، والثانية هو إمكانيّة أن يحطّ الشّاعر الطّائر في المكان الخطأ فيصبح محلاّ للسّخرية والتّشنيع والإذلال مثلما حطّ القطرس على دفّة السّفن فعبث به البحاّرة وحطّ الباز وسط العقبان الدّاجنة فتلوّث بهم. فكأنّ الصّوت الخفيّ بين الشاعريْن يقول لنا وللشّعراء: أيّها الشّاعر، إذا رمت أن تعيش عظيما عزيز النّفس فلا تحطّ في المكان الخطأ.

بهذا البيت الواقع في نهاية القصيدة أصاب المتنبّي مقاتل الكلام، بلطف الخروج وذكاء التخلّص. وقد اعتبر القدامى أنّ من بين أسرار حذق صناعة الشّعر حسن خاتمة الكلام باعتبارها أبقى في السّمع، وألصق بالنّفس؛ لقرب العهد بها؛ فإن حسُنت حسن، وإن قبحت قبح، والأعمال بخواتيمها. ولعلّ آخرَ ما علق بالنّفس في هذه القصيدة صورتان أو حالتان: بازٌ يتأهّب للطّيران والرّحيل ليحطّ في أرضٍ أخرى (مصر) وقد ضاق بالمكان، وقولٌ يتلجلجُ بين المودّة والقسوة، ظاهرهُ كَلِمٌ وباطنه كَلْمٌ.

[1] ابن رشيق القيرواني. كتاب العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، باب العتاب. بيروت، دار الجيل، 1981، ص160.

[2] المرجع نفسه، ص 165.

[3] المرجع نفسه، ص 165.

[4] محمد بن أحمد بن محمد العميدي. الإبانة عن سرقات المتنبّي لفظا ومعنا. القاهرة، دار المعارف، سنة 1961، ص125.

1ـــ ما قبل التوطئة

في إطار إهداء رائع وصلتني من الأديبة والروائية المرموقة سمية قرفادي رواية أنيقة تحت عنوان (( ورق الغار ))، تتمدد على 326 صفحة من الحجم المتوسط، تحمل على أجنحتها ثمارا ناضجة وحقولا تتوهج بنضارة الحرف، وعبير الكلمة من محتوى شامخ بين دفتين إحداهما تتضمن لوحة عبارة عن صورة واقعية لشجر ورق الغار، يتوسطها العنوان واسم الروائية، والأخرى اكتفت بمقطع من الرواية.. طبعت الرواية في نسختها الأولى عن مطبعة الحمامة /تطوان ،بإهداء جميل إلى فلدة كبدها نوارة الزمن/ الملاذ كلما ضاقت النفس .. وبهذا المنجز الثقافي تكون الروائية المغربية سمية قرفادي قد كسرت الفكرة الغامضة والصورة الجاحدة التي تتبجح بها أذهان بعض العقول الرجعية حول المرأة (( ماكرة وغادرة وجاهلة جهلا طبيعيا وهي إنسان غير كامل لاعقل لها أو منقوصة العقل، ولا أمانة لها ولا فضيلة)) ص 87 من كتاب ((السر د النسوي العربي /من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية)) للدكتور عبد الرحيم وهاب

2ـــ محتوى الرواية ومواضيعها المتعددة

تتحدث الرواية عن شخصية عبد الله الصمد بطل الرواية، متزوج من منيرة وله معها ذكور وإناث، نعى الموت زوجته ليتزوج بطبيبة إسبانية ثم يرحل إلى إسبانيا، ويبقى الأطفال تحت كنف سجدة ابنة أخيه، وتستمر الأحداث بتنوع تيمي مذهل لدى كاتبتنا، طارقة عدة أبواب تصب في ما هو أسري وطفولي، وما تزخر بها التقاليد والأعراف من عادات شعبية تقليدية، وما تتلبد به العقول من الشعوذة ، معرجة على ما هو اجتماعي وما تقاسيه شريحة واسعة من البؤس والفقر والتسول حد الاقتتات من القمامات ؛ ضاربة في عمق التاريخ وجذور الجغرافية، ملامسة ما هو طبيعي وبيئي، مخلخلة ما هو ديني، واقفة على ما هو إنساني وضحايا الحروب والتيارات الدينية والإرهابية؛ لقد طافت أديبتنا في جيوب المجتمع بكل أطيافه تلتقط المشاهد المبكية والمقززة والمرعبة والفاسدة، لتُطلع قراءها على نكسته وعيوبه من فساد واغتصاب، مستعرضة بعضا من ضحايا الذئاب البشرية بجرأة؛ أفكار شتى على لسان أديبتنا تتزاحم لتخرج دفعة واحدة في مواضيع ثرة ومتنوعة .. وهذا لن يتأتى إلا بسعة الاطلاع على مختلف فروع الثقافة ...ومن ضمن الموضوعات المطروحة:

ـــ الوطنية والتعلق بمقدساته وثوابته

كل إنسان مهووس ببلده وحب انتمائه إليه واعتزازه به حد الذوبان، يتوحد معه بالروح والتضحيات للسير به نحو الأمام، وبحكم الغيرة الشديدة على وطنها فأديبتنا سمية قرفادي مهووسة بالوطنية حد النخاع، تتعلق بوطنها الحبيب بكل إخلاص ووفاء، شغوفة بالفخر بمقدساته لما له من استقرار سياسي وأمن قومي، فاحترامها لثوابته يربي الإنسان على الاستقامة في السلوك، ليعيش الجميع تحت لواء العدل، فتستعرض لنا أعظم طرق الجهاد السلمية لطرد الاستعمار الإسباني بتنظيم مسيرة سلمية لاسترجاع الحق دون قتل أو إراقة دماء، مسيرة مذهلة علت رايتها أمام العالم بشموخ، والتي سجلت بماء الذهب على صفحات التاريخ، بل ويصح أن تقتاد به الدول المستَعمَرة لحصولها على الحرية والاستقلال، ولا يكفيها الكاتبة التحدث عن المسيرة، بل وتتطرق إلى كيفية الانخراط فيها طواعية وعن حب دون إجبار أو توصية من أحد، (( هكذا سجلت نفسي ضمن المكاتب لاستقبال طلبات المنخرطين للمشاركة في ملحمة المسيرة الخضراء )) ص157 ، وهذا تعبير صريح على تعلق الكاتبة الشديد بالوطن، واللهفة والتطلع إلى تحرير صحرائه من الاستعمار الغاشم..

إننا لا ندرك المحايث. ولا يوجد شيء مشترك ولا أكثر عرضة للتجاهل مثل تجربة القراءة. أن نقرأ أمر يبدو بديهيا إلى حد يبدو معه للوهلة الأولى أن لا شيء يمكن قوله بصدد هذا الموضوع.

في الدراسات حول الأدب، تم طرح مشكل القراءة نادرا أحيانا، من زاويتين متباينتين: الزاوية الأولى تهتم بالقراء في تنوعهم التاريخي والاجتماعي، الجماعي والفردي؛ الزاوية الثانية تهتم بصورة القارئ كما تم تمثيلها في بعض النصوص: القارئ كشخصية، أو كمسرود له. لكن يبقى مجال آخر لم يتم استكشافه هو منطق القراءة الذي لا يتم عرضه في النص، رغم كونه سابقا على الفروق الفردية.

هناك عدة أنواع من القراءات. وسوف أتوقف هنا عند صنف واحد، وهو ليس أقلها أهمية، وأقصد قراءة النصوص التخييلية الكلاسيكية، وبالضبط النصوص التي تنعت بأنها نصوص تمثيلية. فهذه القراءة هي وحدها القراءة التي تنجز كبناء.

ورغم أننا توقفنا عن اعتبار الفن والأدب محاكاة، فإننا نجد صعوبة في التخلص من طريقة في الرؤية متأصلة حتى في عاداتنا اللغوية ، والتي تتمثل في تصورنا للرواية كتمثيل وتحويل لواقع سابق عليها. ورغم أن هذه الرؤية لا تهدف إلى وصف عملية الإبداع، فإنها تطرح مشكلا مبدئيا؛ إنها تقوم بتشويه علني حين تحيل على النص نفسه. إن ما يوجد في البداية هو النص، ولا شيء غيره؛ ولا تستطيع هذه الطريقة أن تبني عالما متخيلا انطلاقا منه إلا بإخضاعه لنوع خاص من القراءة التي نقوم نحن ببنائها. إن الرواية لا تحاكي الواقع، بل تخلقه: هذه الصيغة السابقة على الرواية ليست مجرد تجديد اصطلاحي؛ وحده منظور البناء يسمح لنا بفهم سليم لاشتغال النص المدعو نصا تمثيليا.

إن قضية القراءة تتقلص إذن بالطريقة التالية: كيف يقودنا نص ما نحو بناء عالم متخيل؟ ما هي مظاهر النص التي تحدد البناء الذي ننجزه أثناء القراءة ، وبأي طريقة؟

لنبدأ بالأٍسهل.

تقديم لباكورة (في الحب مناسك) للشاعرة المغربية العصامية متين فاطمة..

ينطوي الديوان على أكثر من 140 صفحة، صُفِّفت داخل غلاف تتوسطه لوحة مبهرة، لوجهين يقابل أحدهما الآخر، لا تميزهما خصائص محددة، تعبر عن حب بين اثنين، قد يكون الذكر والأنثى كما تُقنّنُه الطبيعة، أو يكون تعبيرا عن حب مواطن لبلدته وطن الأمن والاستقرار، أو شخص لآخر قريب من الأسرة أو بعيد عنها؛ صمم الوجهان بتداخل في ما بينهما يحمل الأول: اللون الأحمر، لون الدماء التي تجري في عروق الجميع، دون تمييز عرقي أو ديني أو لوني.. أو لون العلم المغربي، رمز الفخر والعزة؛ والثاني صُمّم باللون الأبيض، لون الصفاء، والقلوب البيضاء التي لا تعرف الغش أو المكر أو الخداع، لون الأرواح الطيبة المشمولة بالحب، والمجبولة بالتسامح وحب الآخر...

استهلت شاعرتنا متين فاطمة المضمومة، بإهداء عميق إلى فلدة كبدها الوحيدة، رصعته بفصوص من العبارات اللؤلئية، تتوهج بلهيب الحب بكل ما تكنه العواطف من مشاعر رقيقة، وما تحمله الأعماق من لطف ورقة ونبل..

يا نـجمة سـمائي

يا كوكبَ رجائي

صباحُكِ خيرٌ

يومُكِ ستـرٌ

حبيبة القلب

(الإهداء)

وحب الآباء للأبناء لم يأت عبثا، وإنما هو سريرة يتقاسمها البشر والحيوان تجاه الخلف / فلذات الأكباد.. لكن حين تكون قرة العين فريدة، فعين الأم تستفيض بالحنو والمعزة بصيغة ملفتة /مختلفة...وأجزم أن هذا الحب الصارخ من الدواعي الأساسية، التي أتحفتنا بمنجز شعري له نكهة وفرادة، يتميز بهما عن غيره من المنجزات الإبداعية، في زمن اغتيلت فيه قيمة الحب، وأصبح الشأن للمصالح الخاصة والماديات، ولو بالدوس على الكرامة، أو إزهاق الأرواح..

شاءت شاعرتنا فاطمة متين أن تعنون المجموعة بعنوان يخلخل الاعتقاد،( في الحب مناسك) جملة بسيطة تامة الإعراب، خفيفة على اللسان، لكنها غائرة المعنى؛ فعادة لفظة (مناسك)، نتداولها في المواضيع الدينية '(مناسك الحج/ مناسك العمرة/)، لكن نظرة الذات الشاعرة العميقة لألوان الحب وتعدد أساليبه، هو ما أوحى إليها بانتقاء عنوان في غلاف من الترميز والإيحاء، بربط علاقة اعتباطية عفوية بين الألفاظ، في صياغة مغايرة تَخِزُ بدبوسها المدهش ذهن القارئ..

مع مبحث التحليل النفسي الذي أسسه الطبيب النمساوي سغموند فرويد نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، سيتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الطفل يعيش بدوره مجموعة من الصراعات النفسية الحادة، و يعاني من مجموعة من العقد و المركبات النفسية، من بينها ما أطلق عليه مركب الخصاء، و مركب أوديب، إضافة إلى مجموعة من المشاعر التي تغمر نفسيته و تكون ذات تأثير شديد عليه، كالشعور بالنقص، و الشعور بالذنب إلى غير ذلك.

لكن الفن عموما، و السينما بصفة خاصة، ستتصدى أيضا لهذه الظواهر، بأشكال مختلفة، من خلال مجموعة من الأعمال السينمائية أخص بالذكر منها هنا فيلم الطفل Le kid (1921) لشارلي شابلن، أو "الأطفال يشاهدوننا" (1942) لفيتوريو دي سيكا أو " الأربعمائة ضربة" ( 1959 ) لفرانسوا تروفو..إلخ.

و قد تصدت السينما المغربية بدورها لظاهرة الصراعات النفسية للطفل المغربي، في مجموعة من الأفلام، أهمها فيلم وشمة ( 1970 ) لحميد بناني، و علي زاوا ( 2000) لنبيل عيوش و أكادير بومباي ( 2011 ) لـمريم بكير، و ماجد (2011) لـنسيم عباسي، و العايل ( 2005 ) لـمومن السميحي، مع ملاحظة أساسية أولية هنا و هي أن بعض الأفلام قدمت الطفل من البداية إلى النهاية، بينما اكتفت أفلام أخرى بتقديمه في جزء من الشريط، فيما انتقلت في الشطر الثاني لتقديم الطفل نفسه و قد غدا راشدا كما في وشمة على سبيل المثال.

سأقف في هذه المقالة عند فيلمين أساسيين ينتميان إلى تجربتين مختلفتين و سياقين مختلفين، على الرغم من تقاربهما زمنيا، أقصد فيلما وداعا كارمن ( 2013) لمحمد أمين بنعمراوي، و جوق العميين ( 2015) لمحمد مفتكر.

و أشير بداية إلى أن المقارنة بين الفيلمين ليست من باب إصدار أحكام قيمة، أو إبراز أفضلية هذا الشريط على الشريط الآخر أو العكس. إنما لأن المقارنة بين شريطين مختلفين تمكننا من بناء معرفة جديدة، تركيبية، شاملة، بخصوص العملين من جهة، و بخصوص صيرورة و دينامية السينما المغربية في هذا الجانب منها، الخاص بالطفولة.

"ليس في الإمكان أبدع ممّا كان"[1].

ترى إلى أي حدّ يصح هذا القول: "أحسن ما يمكن أن يُقال قد تمّ قوله، وأروعُ ما يمكن أن يُكتب، قد تمَّتْ كتابته؟"[2].

"ماذا سأكتب؟ وكيف أُنجز أمرا لم يُنجز قبلُ؟ وفيم أُؤلّف؟ أفي النحو بعد سيبويه؟ أفي اللغة بعد الخليل؟ أم في الأصول بعد الشافعي والجويني؟ ماذا أستطيع أن أُنجز؟ فكل القصائد الرّنّانة قيلت، وكل الكتب العظيمة أُلّفت وجُلّدت ووُضعت في مكتبات بغداد ونيسابور ودمشق وبلخ، وكل البطولات وقعت وخُتمتْ بأسماء أبطالها ورُوّيت"[3]، وأن أمامنا ملايين الكتب قد خاضت في كل روائع الحضارات والمعارف والفنون، تحمل خلاصات العقل الإنساني، وحكمته وتاريخه الحافل بالانتصارات والاخفاقات والخيبات، والآمال، وتطلعاته إلى ما هو كائن وما سيكون، جفّت الأقلام وطُويت الصُّحف؛ فلماذا نريد أن نكتب؟ ما جدوى الكتابة إذن؟ لماذا هذا الإصرار على الكتابة؟ هل نكتفي بما كُتب وقيل ونركن إلى الظلمة ونغوص والعالم في الشقاء ننتظر القيامة، أو نقول مع نزار قبّاني: "أكتب كي ينتصر الضّوء على العتمة"[4]؛ والكتابة انتصار.

وإذا كان "من أجمل اختراعات الإنسان المذهلة هي القلم والكتاب، فإنّهما جعلا تقدم البشرية ممكنا بوضع المعرفة تحت تصرف الإنسان"[5] وقضيا على احتكار المعرفة والاستقواء بها، وفتحا آفاق الدنيا ومغاليقها وأسرارها، ماضياً وحاضراً، أرضاً وسماءً أمام العقول المتعطّشة للمعرفة والعلم، وأغريا الانسان بالبحث والتّعمّق في أسرار الوجود والموجودات، وفي حياة الكائنات وما يحيط بها من اسرار.

بعد هذا، هل من سبب مقنع للكتابة اليوم؟ علماً أن ما يقنع بالكتابة، هو ما يترك صدىً أو أثراً في حياة الإنسان، فكيف يمكن تخيُّل عالمنا من دون كتابة؟ في عالم اندثرت فيه معاني كثيرة، وحلّت محلّها أُخرى، وتغيرت أشياء كثيرة وفرّقتنا أشياء كثيرة، وخرص الصّدى وضاع الأثر.

يقيناً، أنّ الإنسان مجبول على التغيير والسؤال والبحث وعدم القناعة بما هو فيه، والبحث عن مجالات للإبداع والمغامرة وتجاوز الذّات، فهل طرْح سؤال الكتابة وجدواها ضروري اليوم؟ هل ما زالت الكتابة قادرة على التغيير الذي ينشده الإنسان، والبناء في ظل الأزمات والخيبات الكبرى التي تصاحبه والتي اختبر فظاعتها؟ وما دامت هذه التراجعات والانتكاسات تتربص بالإنسان، فإن الكتابة مطلب لا بد منه لتكون فعلَ احتراق واختراق، فعلٌ يقاوم الاندثار وسط الخراب الذي يحيط بالإنسان. تنطلق الكتابة من داخل الكاتب لتبني القيم الإنسانية التي ران عليها القبح بكل أصنافه، وأحاطتها التفاهة من كل جانب؛ وتبثّ الجمال في صحراء الذات اليائسة من الغد المشكوك في سطوع شمسه، وتحيي شعلة الحبّ في زمن الكراهية، وتبعث الأمل في زمن الياس، وتُرمّم ما انفكّ وانكسر من إنسانية الإنسان المُحبط والمهزوم، وتفتح للحلم والإبداع فضاءات بِكر، وتجمع ما فرّقته وتُفرّقه السياسة والمعتقدات والأفكار، بهذا تكون الكتابة قضية تتجدّدُ، حين تمنح الأمل للإنسان في لحظات بؤسه ويأسه وشكّه.

لعلني أشعر بسعادة تأمل الموجودات الجميلة من حولي، غير أنه، ولأنني أحس بمقابل امتلاء النفس بسعادة الحياة، أشعر بحزن فقدان تلك الحياة (...)

سيستمر العالم في مغامرته دون أن نعرف إن كانت نحو مصير الزوال أو الميلاد المتجدد،

وأنا أشعر بالأسى لأنه لا يمكنني معرفة ما الذي ستفضي إليه الأزمات الهائلة التي تتعرض لها الإنسانية، وأخاف بأن تصير إلى مرحلة تراجعية طويلة، بقدر معرفتي بأن اللاّمتوقع يمكنه تحويل كل شيء إلى الأفضل كما إلى الأسوأ .

بالفعل فأنا لا أعرف حقيقة ً لماذا صرت شخصا معمّرا وبلغت المائة سنة. يمكنني على الأقل وضع فرضيتين وتقديم مسألة يقينية .

المؤكد أنني خلال السنوات الأخيرة كنت أفضل، وبامتياز- مع بعض المبالغة الضرورية- التغذية الصحية ، وكلما أمكن من أصل طبيعي، واتبعت نظاما غذائيا متوسطيا(نسبة لمجال البحر المتوسط) منذ طفولتي، أساسه زيت الزيتون، وكنت أتجنب منتوجات الفلاحة ذات المنشأ المُصنّع، كما قمت بالحد من شربي للكحول(...) ولكنني لم أمارس رياضة معينة، عدا نشاطا كثيفا في ركوب الدراجة الهوائية حتى سن الخامسة والعشرين، والمشي طيلة حياتي . أولى فرضياتي ترتبط بنوع من الصمود، والقدرة على التأقلم مع المحن.

لقد قاومت، وأنا جنين في بطن أمي، المواد المجهِضة التي تناولتها بعدما أصابها مرض في القلب، وصارت ممنوعة طبيا من الإنجاب .